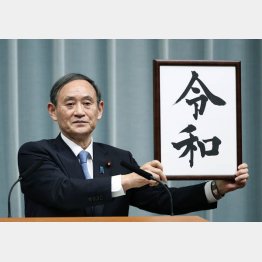

デフレは続く 停止した成長エンジンを引き継ぐ令和経済

1999年4月の連載開始から20年。長年にわたって続けてきた当欄も今回、平成という時代が間もなく終わるタイミングで筆をおくことにした。

平成の時代は始まりとともに、バブルがはじけた。「バブル景気」と呼ぶようになったのは崩壊後のことだ。当時は従来の輸出依存型の成長とは全く…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り970文字/全文1,111文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。