あなたの仕事が「天職」と言えない理由…不安や恐れにさいなまれながら仕事をする人たち

野心は恐れ、天職は喜び

詩を書いても世間的な成功にはつながらないかもしれません。もちろん、リルケ自身も書かずにはいられないから詩を書いていたはずです。しかし、リルケの詩集は売れず、カプスに自分の詩集を贈りたいと思っても、自分では買えないので、書店で見つけたら買ってほしいと返信の中で書いているほどです。

ふと「この詩は売れるだろうか」と考えたとき、その生活は「書かずにはいられない」という必然性から逸脱しているのです。

「天職」のことを英語では「コーリング」(calling)、ドイツ語では「ベルーフ」(Beruf)といいます。どちらも「神に呼ばれる」や「神に呼び出される」という意味です。もちろん、信仰を持っている人でなければ、文字通りに、神から呼び出された仕事を今自分がしているとは考えないでしょうが、それでも使命感を持って仕事に励んだ経験を持つ人は多いでしょう。

「責任」のことを英語ではresponsibilityといいますが、これは「応答する(response)能力(ability)」という意味です。自分の仕事を天職と思っている人は、「この仕事を誰が引き受けてくれるか」と問われたときに、「はい、私がします」と自発的に応えます。呼びかけに応えるという意味で、これこそが真の「責任」感であるといえます。そうして引き受けた仕事こそが「天職」になります。

単なる義務感からではなく、内面的な促しに従い、進んで引き受ける仕事であってこそ、その仕事は天職と呼べます。「その仕事は私がしないわけにはいかない」と思えるのは、義務ではなく、使命感や内面からの強い動機によるものです。

しかし、積極的に仕事を引き受ける人でも、それが天職だとは思わない人もいます。哲学者のジャン・ギトンは「天職」と「野心」について次のように区別し、天職か野心のどちらに従おうとしているかを問いかけるべきだと言っています。

「野心は不安です。天職は期待です。野心は恐れです。天職は喜びです。野心は計算し、失敗します。そして成功は、野心のすべての失敗の中で最も華々しいものです。天職は自然のままに身をゆだね、すべてが彼に与えられます」(『私の哲学的遺言』)

なぜ野心が不安であり恐れであるかといえば、他者に認められようとするからです。そのような人は「誇らしげに、いかに自分は野心があるか」(アドラー『性格の心理学』)と言い、「美しく響く言葉」(前掲書)として野心を使いますが、力が足らず努力してもいい結果を出せないかもしれないと思うと、不安になります。このような人が使う「野心」という言葉は、自分をよく見せようとする「虚栄心」でしかないのです。

アドラーは、虚栄心は「人間に方向を与えてこなかったし、有用な業績へと導く力を与えてこなかった」(前掲書)と言っています。有用な業績は自分の所属する会社のみならず、より大きな共同体を視野に入れたものでなければなりません。自分が認められるためだけに仕事をして成功したとしても、その仕事は「有用な業績」ではなく「虚栄心の結晶」でしかありません。

あなたが今取り組んでいること、これから取り組もうとしていることは、はたして「天職」と呼べるでしょうか。

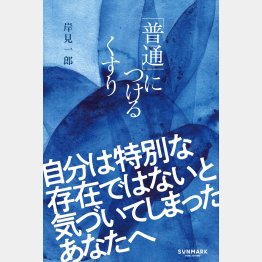

▽岸見一郎(きしみ・いちろう) 1956年生まれ。哲学者。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学(西洋哲学史専攻)。奈良女子大学文学部非常勤講師などを歴任。専門のギリシア哲学研究と並行してアドラー心理学を研究。著書に、ベストセラー『嫌われる勇気』(古賀史健との共著、ダイヤモンド社)のほか、『アドラー心理学入門』(KKベストセラーズ)、『幸福の哲学』(講談社)、『つながらない覚悟』(PHP研究所)、『妬まずに生きる』(祥伝社)などがある。