書き手も「ロックンロール」しなくてどうする

つまり私は、渋谷陽一の言葉によって、ひたすら開かれたのだ。

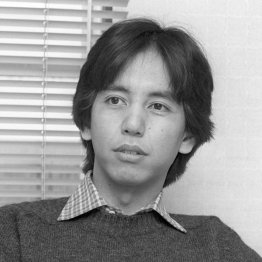

ただ、持ち上げる話ばかりに終始するのは、彼の追悼には何となくふさわしくないので、対してこの人の文章も紹介しておきたい。

──こっちは「この曲のコード進行が実は画期的なんだ」とか「こういうすごい音になったのは実はこういう新しい録り方をしてて」とか、純音楽的に自慢したいことだっていっぱいあるのに、なぜかだれもそのことには触れない。興味がないらしい。渋谷陽一にも「死ぬほどロック聴いてるのに、なんで音楽のことを訊かないんだ?」ってよく文句言ってたんだけど、どうもなかなかわかってもらえない。

語り手は忌野清志郎(「ロックで独立する方法」太田出版)。

日本の音楽評論家、音楽ライターは、なぜか(忌野清志郎の言う)「純音楽的」なことに触れない。触れようとしない。

対して私は、演奏が・録音が、とか、ひいてはコード進行が、など音楽理論的なあれこれまで言及する。それが「音楽家でもないのに」とうさんくさく思われているのも知っているにもかかわらず。