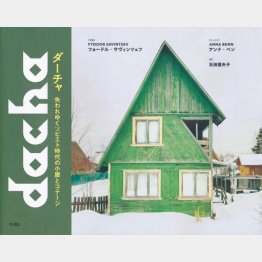

「ダーチャ」フョードル・サヴィンツェフ写真 アンナ・ベン文 石田亜矢子訳

「ダーチャ」フョードル・サヴィンツェフ写真 アンナ・ベン文 石田亜矢子訳

ダーチャとは、旧ソ連時代に各都市の近郊に建てられた都市生活者のためのセカンドハウスのこと。帝政ロシア時代には貴族など特権階級のものだったが、19世紀中ごろには、中流階級の出現とともに夏の間、都会を離れ田舎暮らしをする人が爆発的に増え、多くの人々がダーチャ生活を送るようになったという。

ダーチャは、別荘であるとともに、都市における社会的・政治的制約から離れることができる隠れ家であり、感染症などからの避難地であり、そして仕事場や生産地としての役割も果たしてきた。

2011年には、ロシア国内の食糧の40%がダーチャで生産されたともいい、ロシア人にとって不可欠な場所であるダーチャは、建物であるとともに、文化でもあるそうだ。

本書は、ソビエト時代に建設され、今は急速にその姿を消しつつある木造のダーチャを記録した写真集。

かつての貴族やエリートたちのエレガントな邸宅から、戦後の食糧難の時代に菜園用に割り当てられた土地に建てられた庶民の掘っ立て小屋まで、すべてひとくくりにダーチャと呼ばれるため、写真に収められた建物も実に多種多様。

比較的新しそうな日本でもよく見かけるログキャビン風のダーチャ(写真①)も、よく見ればファサードの屋根の部分が玉ねぎの断面のような形をしており、なにやらクレムリンの建物群を彷彿とさせる。

まるで物置小屋のような小さなダーチャは、植物に覆われ、今は使われていないようだが、その外壁は木材を幾何学模様に張り付けた上に、色も塗り分けられており、なかなかお洒落だ。

別のダーチャは、同じくログキャビン風の建物なのだが、壁となる丸太はピンク色に塗られ、2階部分の外壁を彩る白く塗られた彫刻を施された装飾との対比が美しい。

ほかにも、特徴的な屋根の形と緑の外壁に窓枠や軒下などに施された白い装飾が映えるダーチャをはじめ、建物自体はシンプルな造りだが、外壁の至るところを木材の細工物で彩った手の込んだものなど、実に見ていて飽きない。

ページの合間には、今も現役で使われているダーチャの内部の様子の写真(写真②)も添えられ、その暮らしぶりも伝える。

ほかにも、夜な夜なパーティーが開かれていたのではなかろうかと連想させる豪壮なお屋敷然としたダーチャや、さらに映画のセットのような不可解なデザインのもの、改装したのだろうか現代風なポップな外壁のダーチャ、絵本に出てきそうな可愛らしい小屋風のもの、木造なのに一部が4階建てとなっているもの(写真③)まで、実に多彩。

戦争によってさらに距離ができてしまったロシアの人々の知られざる営みの一端が垣間見える一冊だ。

(グラフィック社 2970円)