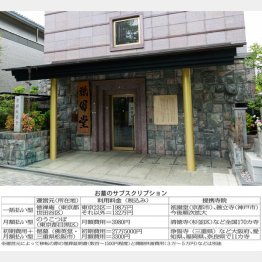

終活するも跡継ぎはいない…お墓はサブスク、墓石もレンタルでいいかしら?

終活・寺院紹介サービス「徳禅庵」のアンケートによると、親世代の約9割が「お墓のことで子供や孫に負担をかけたくない」と思っている。その理由として大きいのが「金銭面」と物理的な「距離」だ。年末年始の帰省でじっくり親子で話し合ってみたい。

◇ ◇ ◇

好きな自動…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り2,227文字/全文2,368文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。