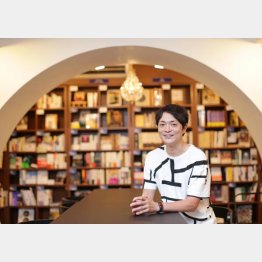

“本文化”保存の新しい試み…神田神保町にオープンした共同書店「パサージュ」を訪ねてみた

国際出版連合(本部ジュネーブ)によると、2015年に出版された新刊の書籍点数は中国が約47万点で最多、米国34万点、イギリスが17万点で続く。総務省の別のデータにはなるが、国内の新刊数は6万8608点(20年)。日本は出版不況といわれて久しいが、本を読む文化はこのまま廃れてしま…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り2,508文字/全文2,649文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。