【現地ルポ】SIONと往年のロッカーが「ファイナル」ライブで野音に別れを告げた夜

ことし秋からの建て替え工事で、100余年の歴史に一時幕を下ろす東京・日比谷野外音楽堂でシンガーソングライターSION(シオン)のステージが5日にあった。

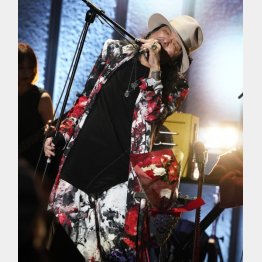

山口から上京し、1985年に自主製作盤「新宿の片隅で」でデビューして40年、野音ライブを恒例としてきたSIONは「雨が降らなくてよかった」と暮れなずむ空を見上げた。そしてスタンドマイクを握ると、ドラムスのスティックがざわめきを吹き飛ばし、ベースの重低音が従い、ギターが走り出す。その波動が観客の全身に押し寄せ、体を揺らすビートとなる。シオンのしゃがれたボーカルが野外ステージに響き渡った。

日没直後の薄明のなかを白い雲が流れていく。広い空は変わらず、青葉の匂いも同じだが、そこに集まったファンも64歳になったSIONと共に年齢を重ねている。だが、皮ジャンを羽織ったり、拳を突き上げる姿に変わりはない。

客席では若い男女が「マジで?」「ヤバ」を繰り返す一方で、往年のファンは缶のハイボールをあおりながら、時おり瞑想するように目をつぶったりしている。SIONの歌と共に、それを聞いていた頃が思い出されるのだろう。

「俺の声」「コンクリート・リバー」が流れると、四畳半でひとり膝を抱えていた若い頃の自分がフラッシュバックしてくる。ラブバラード「SORRY BABY」では、去っていったあの細い背中が垣間見える。オリジナルの曲をつくり、それを歌い続けて来たSIONはその時々の生き様を描いてきた。「ガラクタ」の歌い出しはこうだ。

♪君は何ひとつわかってない、しょせん田舎のガラクタさ~

そう揶揄されたこともあったのかもしれない。それでも何とかやってるぜ、楽しくやってるぜと我が道を突き進む歌詞がメッセージとなって、聞く者の背中を押すのだ。