ハリウッドはアフガニスタンをどう描いてきたか?「ランボー3」でタリバンは味方だった

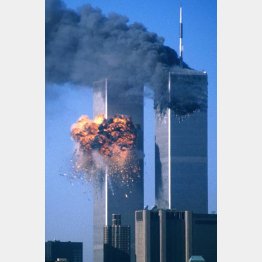

2001年9月11日のアメリカ同時多発テロから20年。事件を機に始まった「対テロ戦争」は、アフガニスタンからの米軍の撤退完了により終止符が打たれることになった。米国戦争史でも最長といわれるこの戦争の主な舞台となったのがアフガニスタン。「この地を制したものが大陸を支配する」とまでいわれた地政学上の要衝=ハートランドで、これまでも周辺および大国からの圧力を受け続けてきた。英国、ソ連そしてアメリカ。まさに抵抗と戦いの歴史といえるが、ここ20年間当事者であり続けたアメリカの映画業界にとっても、この国は常に興味の対象だった。

はたしてハリウッドは、アフガンをどう描いてきたのか。その作品と内容の移り変わりを見ていくと、この地の持つ重要性と複雑な背景、そしてアメリカ社会の変遷までもが浮かび上がる。

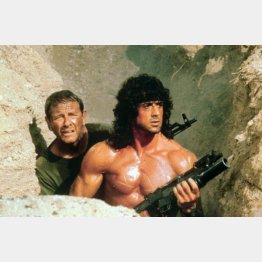

ハリウッドがアフガニスタンに本格的に注目し始めたのは「9.11」からだが、それ以前を描いた作品として最も有名なのは『ランボー3/怒りのアフガン』(88年)だろう。ご存じシルベスター・スタローンがはまり役を演じた3作目で、アフガニスタンでの作戦行動中に捕らわれた恩人であるトラウトマン大佐を、退役軍人のランボーが救いに行く物語だ。

スタローンは、実生活でも帰還兵の差別問題を訴え続けていた俳優で、1作目の後、退役軍人団体への寄付などの活動を続けたことでも知られている。ランボーシリーズはそんな彼の思想信条が色濃く反映されたもので、この3作目では脚本も担当している。

映画の中で彼は、大国(ソ連)の拡大政策を厳しく批判するとともに、トラウトマン大佐の口を借りて重要なことを語っている。それは「強い愛国心と抵抗力を持つ国民は征服できない、それを我々はベトナムで学んだ」というセリフだ。これは要するに、アメリカ政府の世界戦略に対しての批判でもある。

だがそれ以上に注目すべき点は、ここでいう「強い愛国心と抵抗力を持つ国民」とはムジャーヒディーン、つまりのちにアメリカが戦火を交えるタリバンを示していることだ。彼らは映画の中でランボーを助け、ラストでも「アフガニスタンで戦う自由の戦士たちにこの作品を捧げる」と称賛が繰り返される。

「9.11」以前のアメリカは、ハートランドの重要性と中央アジアの安定化のため、タリバン政権に好意的だったわけだが、今となってみれば、その当時のムードを知ることができる貴重な映画といえるかもしれない。

9.11は幾重もの皮肉が交差

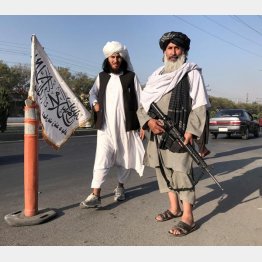

スタローンが夢見た理想とは裏腹に、ランボーの同胞が結果的には「9.11」を巻き起こしたウサマ・ビンラディンを生み出し、アメリカは彼らをかくまったタリバンと戦争を始めることになる。運命とは皮肉なものだが、これ以降、何本ものアフガンを舞台にした映画が量産されていく。数々のドキュメンタリーはもちろん、アクション映画や戦争映画においても、定番の舞台設定となった。

中でも特徴的なのは、9月11日の翌日に起きた“対テロ戦争最初の戦い”を描いた『ホース・ソルジャー』(18年)だ。志願してアフガンに乗り込んだ12人の特殊作戦実行部隊の活躍を、5万人のタリバン兵相手にド派手な銃撃戦で見せる、エンタメ性の高い“戦闘”映画。実話ベースながら、これ以上ないほどに米兵たちをヒロイックに描いており、いかにも保守的な、戦争中の米国映画といった趣がある。

ユニークなのは、タリバンの敵である北部同盟の描き方。ほとんど米兵以上に持ち上げており、彼らが知る現地の戦法について、白人の米兵が謙虚に教えを請う姿が印象的だ。

同じように、戦争当時の戦意高揚の空気を感じさせるのが『ゼロ・ダーク・サーティ』(12年)で、本作はアフガンにおけるビンラディン暗殺作戦の舞台裏をリアルに描いてオスカー候補にまでなった。大統領選の直前に公開しようとしたところ、共和党筋からクレームが入り、延期となったいわくつきの映画でもある。敵指導者の暗殺成功が当時のオバマ大統領にとってどれほど有利になる出来事だったのか、よくわかるエピソードといえるだろう。

貧しき者が最前線に送られる米軍の実態を描いた「ザ・ハント」

このほか、タリバンを笑いのネタにしたり、対テロ戦争を設定に取り込んだフィクションなども多数作られた。

たとえば『無ケーカクの命中男/ノックトアップ』(07年)には、登場人物が、ヒゲの濃い男に対して一方的にタリバン扱いしてからかうシーンがある。『ランボー3』では英雄的扱いだったのだから、いかに時代が激変したかがわかるというものだ。

『ザ・ハント』(20年)は、ブラックジョーク満載の不条理スリラー。金持ちセレブが趣味として、貧しい人間を拉致してきて“人間狩り”を行う話で、いろいろな暗喩が感じられる良作として話題になった。

この映画は、庶民たちがやがて反撃に出る展開となるのだが、意外にも狩られるはずの側がめっぽう強い理由は、実は彼らの中にアフガン従軍経験のある者がいたからだ。こうした設定は、アフガンという戦場の苛烈さと、貧しき者が最前線に送られる米軍の実態を皮肉ったものといえるだろう。と同時に、そうしたコンセンサスが米国民の中に存在する証しでもあり、この20年で世界と人々が大きく変わったことを改めて実感できる。

(映画評論家・前田有一)