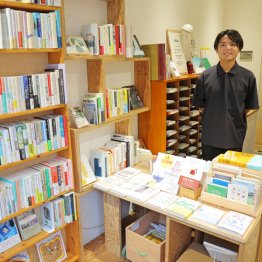

WARP HOLE BOOKS(ワープホールブックス)(世田谷区・尾山台) 4坪に約900冊。知らない本と出会いにくる本屋です

尾山台駅から、石畳の商店街を歩いてすぐ。店頭で足が止まる。「なぞなぞ」を書いた紙がガラス窓に貼られていたからだ。「もつと手がふるえちゃう家具ってなあんだ?」。少し考え込んだ後、「分かった」と同行カメラマンさんともども喜んでいると、「はい、分かった人にシールを差し上げています(笑)」と店主の黒川成樹さん(42)が現れ、オリジナルイラストのシールをくれた。

「なぞなぞは常連の小学生が毎月考えてくれています」って、面白いなー。

2021年8月にオープン。黒川さんの本職はデザイナーだそう。石畳の商店街が気に入り尾山台に越してきて7、8年経った頃、ここに高級食パン屋ができて撤退した。それも2回も。

「町が消費されるのが悲しかった。『ここが本屋さんだったらいいのに』と仲間にこぼしていたら、回り回って不動産屋さんから連絡がきて」

瓢箪から駒が出た。黒川さん自らが経営し、4坪の店内に約900冊を置く本屋さん始動。

「知らない本と出会いにくる本屋。イヤなことがあった日、ぐるっと一周し『明日も頑張ろう』という気持ちになり、連れて帰った本を枕元に置く。そんな本屋になりたいんです」

常連客の会員は小学生から91歳まで

平台で惹きつけられたのが、山崎ナオコーラ著「趣味で腹いっぱい」、坂口恭平著「その日暮らし」、そして、猫沢エミ訳「料理は子どもの遊びです」。

ほーなるほど。私にとっても知らなかった本率が高いもよう。

でもでも、読了したばかりの町田そのこ著「わたしの知る花」を発見。小川糸著「さようなら、私」と並んでいた。文芸棚? と思いきや、同じ棚に思想哲学本、はたまた「クジラと話す方法」「パンダのうんこはいい匂い」なんてタイトルの本。お隣には、詩歌も絵本も食べ物の本も。

「まだまだ試行錯誤中。スタッフたちに、『置く位置をどんどん変えてね』と頼んでいます。共通するのは、本としてのたたずまいがいいこと」と黒川さん。さらに「僕が目利きでないので、お客さんたちの力を借りてます」とも。

小学生から91歳までの常連客累計50人が「会員」に。「本屋さん会議」をたびたび開いているとか。そう、黒川さんの愛されキャラが光る店だ。

◆世田谷区等々力2-18-17 神谷ビル103/東急大井町線尾山台駅から徒歩2分/金曜16~20時、土曜・祝日14~18時、日曜12~18時に営業

ウチの推し本

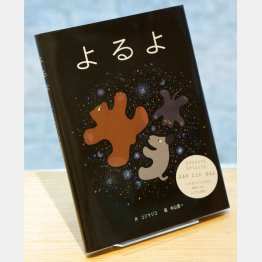

「よるよ」コジヤジコ作、中山 信一絵

偕成社 1650円

「真っ暗な景色の中、『よる いるよ』『よる いぬ いるよ』という言葉から始まる絵本です。つまり、左から読んでも右から読んでも同じ、回文。全ページとも回文です。犬と猫と熊、3匹の動物が虹の上で跳ねたり、穴を見つけたりするお話。子どもって、回文を必ず2度読むんですよ(笑)。ちなみに、この本の絵を描いた中山信一君は、うちの店のモグラの絵入りロゴを作ってくれたイラストレーターです」