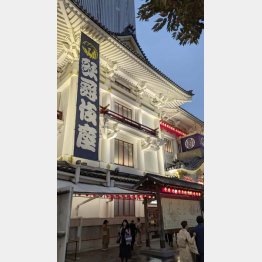

歌舞伎では古典がダブルキャストで上演される場合、「形」の違いを楽しむのも一興

ダブルキャストでの「三大名作通し上演」も今月の『義経千本櫻』が最後。

今月は片岡仁左衛門と中村梅玉、尾上松緑以外は、平成生まれの若手が主要な役で競うことになった。

こういう古典は、いくつもの「形」があり、基本的には主役の役者の家に伝わる型で上演される。その違いを楽しむのも今回のダブルキャストの趣向である。誰でも違いが分かるのが「川連法眼館」で、團子は祖父・二代目猿翁が作った宙乗りのある型で演じ、右近は音羽屋に伝わる型。

脇役では、中村歌昇の義経が予想以上に堂々として立派だった。父・又五郎のいまのポジションを考えると、歌昇に主役がまわってくるチャンスは少なそうだが、今後に期待したい。

「渡海屋」「大物浦」での知盛を中村隼人と坂東巳之助が競う。この勝負は互角。

そして、「木の実」「すし屋」での権太を尾上松緑と片岡仁左衛門が競うのだが、仁左衛門と松緑とでは次元というかレベルが違う。

仁左衛門の外見の若さには慣れているものの、やはり驚嘆すべき。もちろん外見が若いだけではない。権太は「若者」なので、人間としての未熟さを表現しなければならない。いまの仁左衛門に「未熟」ほど合わない言葉はないが、それを芸で演じてしまうのだ。