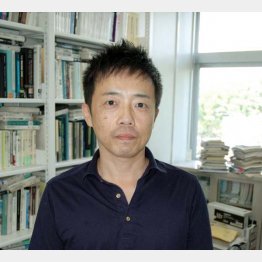

埼玉大・高端准教授が警鐘「自助、共助」を強調する危うさ

安倍前首相の後継として菅義偉・前官房長官が自民党総裁に選出され、16日に召集された臨時国会で第99代首相に就いた。菅首相が就任会見で訴えたのが「私が目指す社会像は自助、共助、公助、そして絆だ」というスローガンだ。この言葉が広く知られるきっかけとなったのは、95年の阪神・淡路大震…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り3,130文字/全文3,271文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。