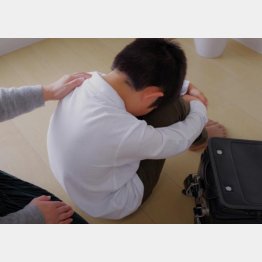

「子どものうつ」原因は首…“スマホ漬け”の生活も弊害、最新調査で中等度以上の抗うつ傾向は13%増加

このゴールデンウイーク(GW)はコロナ禍の制限が解除され、あちこちがにぎわっていた。仕事を忘れてGWを満喫した人は少なくないだろう。しかし、気持ちが晴れない人もいる。意外にも子どもだ。国立成育医療研究センターは、中等度以上の抑うつ傾向を示す子どもが1割を超えることを発表している…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り2,797文字/全文2,938文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。