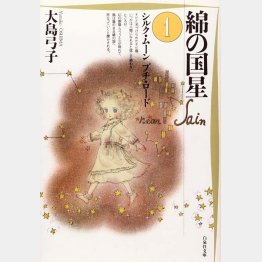

「綿の国星」(全4巻)大島弓子作

「綿の国星」(全4巻)大島弓子作

人間の姿をして人間の服を着ているのに耳だけが猫。スカートの裾からは尻尾がのぞき、猫耳美少女のはしりだと言われている。

しかしこの作品の中心線はそんな分かりやすい批評で捉えてはならない。とにかく分かりづらい。題名にある《綿》に暗喩され表現されるように、ふわふわしすぎている。だからこそかつても今も「名作だ」「傑作だ」と言われ続けながら、メインカルチャーでもサブカルチャーでもカウンターカルチャーにすら一度も立てていない。

主人公のチビ猫が拾われたのは雨のそぼ降る路地裏だった。飼い主となる18歳の須和野時夫の不器用で素朴な手のひらに包まれる。そして人間の姿で、初っぱなからこう吐露する。

「私は自分を人間だと思っているので、この姿で登場します」

なんと寂しい言葉だろう。そして残酷な言葉だろう。すでにしてここで作者と読者は彼女(チビ猫)は人間になれないとわかってしまう。

あからさまに残酷なのはそれだけではない。

チビ猫は人間たちの言葉を普通に理解して聞いているのに人間たちは誰も、チビ猫の言葉を理解してくれないのだ。聞こえていない。聞こうともしてくれない。そう。この現実世界と同じだ。私たちがいくら他人の言葉を一生懸命聞いても、誰も私たちの言葉を理解してくれない。

しかし寂しさをうたい、人の世の残酷を描きながら、どこかこの作品世界には柔らかい光が見える。小さな小さな光だけれど、柔らかく消え入りそうな光だけれど、見ているだけで心潤うような光が見える。それこそが愛の光である。

チビ猫を拾ってきた須和野時夫青年は、そのとき大学受験に失敗して心を病み、苦しんでいた。それを救ってくれたのが、人間になりたいと願う無垢な“少女”チビ猫だった。彼女はやがて時夫青年の母も救い、家族全体を救い、ほかのまわりの人間たちも救っていく。読者は柔らかな光に包まれて本を閉じる。

最後まで読めばわかる。冒頭に書いたように猫耳美少女のはしりという文脈程度で話してはならない作品であることが。あるいは猫の物語などと狭めて語っていいはずがない。これは普遍の愛をうたっているが、一方で子どもから大人になるときに捨てなければならない何かを語った作品である。

(白泉社文庫 607円~)