中国映画「731」はサスペンス逃亡劇と日本人のパロディーで終わるのか

中国にとって今年は「抗日戦争勝利80年」に当たる節目の年で、さまざまなイベントが開催されているが、映画として大きく注目されたのが「南京写真館」と「731」である。

1937年に起こった日本軍の南京大虐殺を背景に、南京の写真館に集まった人々が、日本兵の残虐行為を写したネガを後世に残そうとする「南京写真館」は、現地で人間ドラマとして好意的に受け取られ、7月25日の公開から9月末までに30億元(約600億円)の興行収入を上げる大ヒットになっている。

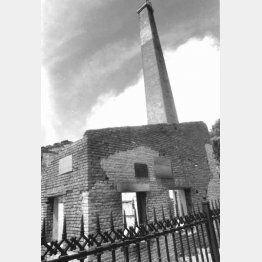

もう1本の「731」は、当初7月末に公開予定だったが、94年前に満州事変の発端となった柳条湖事件が起こった、9月18日に公開を延期。この日は昨年、広東省深圳で中国人の男性に日本人の男子児童が刺殺されるという事件が発生し、反日感情が高まりを見せる日でもある。「731」は第2次世界大戦中満州に存在した、日本軍の細菌戦研究をする731部隊(初代隊長・石井四郎の名前をとって、石井部隊とも呼ばれる)を描いたもの。その研究施設では「マルタ」と呼ばれる中国人、朝鮮人、ロシア人、モンゴル人の捕虜たちが、細菌感染実験や凍傷実験、失血実験の被験者となり、約3000人が実験で殺害されたとされる。しかしその実態は、戦後にロシア軍の捕虜になった731部隊隊員が証言したハバロフスク裁判や、作家・森村誠一が部隊の実像に迫ろうとして、1981年から発表した著作「悪魔の飽食」シリーズによって知られることになったが、まだまだ不明なことは多い。