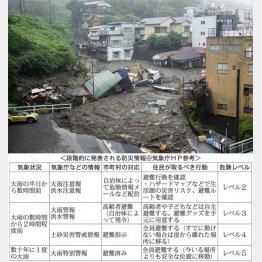

避難に生かすため覚えたい気象用語 「線状降水帯」は今年6月から気象庁が発表

ついに恐れていた事態が起きてしまった。静岡県熱海市の土石流災害は4日目に突入。いまだ安否不明者が多数いる。改めて自然の猛威を感じざるを得ないが、台風シーズンはこれから。家族を守るために正しく気象用語を理解し、避難に生かしたい。

◇ ◇ ◇

気象庁は沖縄や伊豆…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り2,414文字/全文2,555文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。