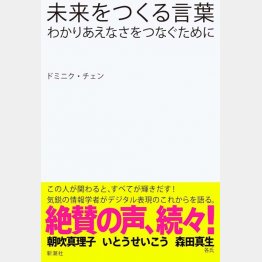

「未来をつくる言葉 わかりあえなさをつなぐために」ドミニク・チェン著/新潮社(選者:稲垣えみ子)

他人と自分の幸せの一体化という同じ結論に至ったことに希望を持つ

「未来をつくる言葉 わかりあえなさをつなぐために」ドミニク・チェン著

私はおそらく日本有数の「便利」を疑っている人間である。原発事故を機に家電品をあらかた手放すという暴挙に出たところ人生がウソのように好転した実体験が契機となった。世のデジタル化にも盛大に距離をとる日々。ラインもやってないマイナカードも作ってない電子マネーも使ったことない電車もバスも切符で乗車。で、予想通り我が人生は豊かで平和この上なし。

それゆえ昨今の、便利になるほど不穏になる世相に「そりゃそーよ」と見物を決め込んでいたが、そんな場合じゃないレベルで世界が崩壊中。今後もますます便利に侵食されるであろうこの世に未来はあるのかと怖くなり、慌てて希望探しに一時話題だった本書を購入。きっかけは、著者チェン氏が最近SNSをやめたという記事を読んだことだった。私も先日フェイスブックをやめたので親近感を持ち、私にも理解できるかもと思ったのである。

帯には「気鋭の情報学者がデジタル表現のこれからを語る」とあり、デジタル弱者としては何のこっちゃと一瞬ひるんだが、実際に読めば趣旨はもっとシンプルで、人が幸せに生きるために必要なことについて書かれた本だった。つまりは情報学者などと言われるとつい宇宙人のように思ってしまうのだが、そんなことは全くなく同じ人間であった。それだけでホッとした。逆に言えばそれほど情報ってものがうさんくさいものになっているのだろう。

その上で、私が抱いた感想は2つ。

まず何よりも、「人が幸せに生きる方法」についてチェン氏と私はほぼ同じことを考えていることに驚いた。鍵は、他人の幸せと自分の幸せを一体と考えることができるかどうか。氏はデジタルについて研究し追求した末に、そして私はデジタルどころか家電品も含めた便利を手放した果てに、同じ結論に至ったということに希望を持つ。つまりは、デジタル化で世の中は豊かになるのではなく、世の中を豊かにするためにデジタル化はどう関与できるのか、あるいはできないのかを見極めるべきなのだ。こう書けば当たり前の話だが、現実には大きく忘れられている重要なことである。

そしてもう1つは、ネットによる分断が深刻になっている現状について、氏は「新しい言語を獲得する」ためのステップとしている。この柔らかな思考が氏の魅力ではあるが、それは楽観的にすぎると私は思う。5年半前の刊行から時を経てSNSから足を洗った氏の新たな思考を知りたい。 ★★半