帰国子女は"親ガチャ"の典型か…有名大入学の優遇ルートの一方で、就職活動は厳しい側面も

今から30年以上前に、ある新聞社の部長から「子どもの大学受験について」相談を受けたことがある。アメリカの支局長期間勤務後に帰国したが、その子が入試科目の古文や漢文、日本史が苦手というのである。帰国子女にありがちな傾向だ。そこで私は、当時注目されていた青山学院大国際政治経済学部を推奨した。グローバル時代が到来し、内容もそれにふさわしい学びであるとともに、入試科目のうち、国語は近代以降が対象とされており、地歴公民も数学と選択できるからである。後日、合格したと聞いた。

そのころから、海外に駐在して働く人の家族帯同のケースがどんどん増加していた。そして、その帰国子女の進学は中学・高校だけでなく、大学にとっても取り組むべき課題となった。大学入試でも帰国子女枠が広がっていったのである。

名称は統一されていないが、現在では有名私大のほとんどが導入し、国公立大学でも有力大の多くが帰国子女枠(一部の学部のみ実施も含む)を設けている。たとえば東北大(帰国生徒入試)、お茶の水女子大(帰国子女・外国学校出身者特別選抜)、東京大(外国学校卒業学生特別選考)、一橋大(外国学校出身者選抜)、京都大(外国学校出身者特別選抜)、大阪大(帰国生徒特別入試)などである。私立大では、慶應義塾大(帰国生対象の入学試験),上智大(海外就学経験者入学試験)、明治大(海外就学者特別入学試験)、立教大(帰国生入試)、中央大(海外就学者特別入学試験)などだ。ちなみに、近年は帰国子女でなく帰国生徒と呼ぶことが多い。

■親ガチャの批判の声も起きているが

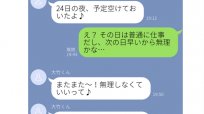

帰国子女と言っても、中学や高校時代は、日本の学校生活に適応できるかどうかが当面の大きな課題となる。一方で、帰国子女の家族は親が海外に駐在するようなエリートサラリーマン家庭であり、まさに“親ガチャ”だという批判をする声も生まれてきた。海外生活体験のない一般受験生に比べ、上記の帰国生徒枠の受験資格を得られるだけでなく、大学入試の語学などでも有利になる。特に私大文系では外国語のウエイトは非常に高いからだ。さらに年内入試の総合型選抜では海外生活体験をベースにした小論文やプレゼンテーションなど有利な点が多い。

また、大学入試制度では帰国子女という場合、一般的には海外での在住・就学期間が通算2年を対象としている。一年以上の在外期間で認める大学、逆に三年以上を要件とする大学などもあるし、外国在住(学)期間ではなく、日本帰国後三年以内といった期間制限を設ける大学もあるので、要注意だ。