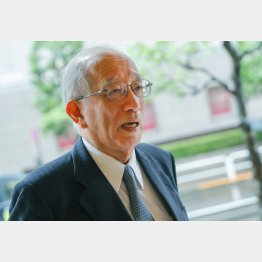

東郷和彦氏「世界は『ウクライナの正義』か『一刻も早い和平』かで揺れている」

東郷和彦(元外務省欧亜局長、静岡県立大客員教授)

ロシアのウクライナ侵攻を機に、北欧の伝統的な中立国だったフィンランドとスウェーデンがNATO(北大西洋条約機構)への加盟を申請した。NATOのさらなる拡大は欧州の安全保障環境にどう影響するのか。そして、どうしたら「プーチンの戦争」を終わらせられるのか。旧ソ連時代からロシアをウオ…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り3,402文字/全文3,543文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。