“適度な寒冷刺激”のメリットが絶大なワケ…脂肪が燃えて感染症予防になる「コールド・トレーニング」

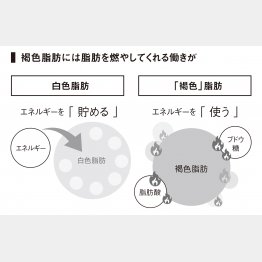

「脂肪を貯め込む脂肪細胞」と「脂肪を燃やす脂肪細胞」

脂肪は、白色脂肪と褐色脂肪の2つに大別できる。白色脂肪は、おもにエネルギーを蓄える貯蔵スペースだ。白色脂肪のうち、皮膚のすぐ下にあって身体の断熱材として機能するのが皮下脂肪。そして臓器を保護し、正しい位置からずれないように保つのが内臓脂肪だ。

褐色脂肪のおもな機能は、体内に貯蔵されている脂肪酸やブドウ糖を燃焼させて身体を温めることにある。白色脂肪と比較すると多量のミトコンドリアを含むため、色は茶色がかって見える。この細胞内のミトコンドリアが直接的に脂肪酸やブドウ糖からエネルギーを解放し、熱を生み出すのだ。

褐色脂肪は、褐色脂肪細胞とベージュ脂肪細胞の総称だ。

褐色脂肪細胞は新生児に多く見られ、赤ちゃんは低温の環境下でも身体がすぐに温かくなる。しかし9か月もすると大半が消えてしまう。それ以降も褐色脂肪細胞は年々減少し、成人の身体に残るのはわずか40~50グラム、大さじ3杯程度だ。中年以降は、さらに減るとも言われている。これは我々に、温もりと快適さをもたらしてくれる衣服や寝具などの影響があるのかもしれない。

ベージュ脂肪細胞は白色脂肪細胞由来の褐色脂肪〝様(よう)〟細胞で、独自の遺伝子発現パターンを示すが、褐色脂肪細胞と同様の熱産生をおこなう。白色脂肪が過剰となった、いわゆる太りすぎの人々が「コールド・トレーニング」をするとベージュ脂肪細胞が増え、その脂肪を通して白色脂肪をエネルギーに変換できるようになる。つまり肥満の解消にも役立てられるというわけだ。

ヴィムが「コールド・トレーニング」によって増やしたのは、このベージュ脂肪細胞と思われる。

マルケン・リヒテンベルトらによる2011年の研究では、低温によって褐色脂肪が活性化されることが判明した。褐色脂肪は、脂肪酸が身体維持のために活性化されるのと同じ18度で活性化して、温度が低くなるほど活動が高まる。

気温11度の室内でヴィムの身体が産生する熱量は、20度前後の室内にいる場合に比べ35パーセント増した。安静にしていて、これだけの変化を起こせたのは褐色脂肪のおかげではないかと思われる。もう少し室温を下げると、ヴィムの身体が産生する熱量は50パーセント増したが、同じ環境下で若い成人の身体で産生される熱量は20パーセントしか増えなかった。