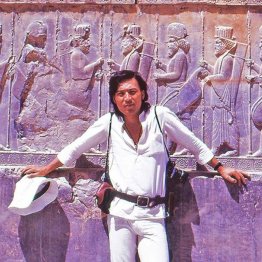

「時代に挑んだ男」加納典明(57)歴史や背景を徹底的に調べた上で、最後は感覚と感性で撮る

既存のジャンルに収まらない小説に挑戦したい

加納「うん。もう果たさないと気が済まないですね。辛抱さえできれば、小説にも挑戦してみたいと思っています。ただ普通の小説じゃない。小説でもないし、純文学でもないし、エッセイでもない。そういう既存のジャンルには収まらない、新しいジャンルを作りたい。何か今までになかった形を発想して、作り上げていきたい。ネーミングを含めてね」

増田「いまだったら例えば音声を吹き込んで、AIで文字起こしして、それを手直ししていくという方法もありますよね」

加納「はいはい、それはいいですね。感覚的で。感性がそのまま出せる気がするな」

増田「コンピューターなら、一瞬で起こしてくれますからね」

加納「夜でも昼でも、俺は常に色んなことを考えているんだけど、そういうアイデアって毎日霧散して消えていくじゃないですか。『これはちょっと記録しておいた方がいいな』と思うことは結構ある。『こんな発想、他に誰も持ってないだろうな』とかね。そういうのを活字として残したいと思ってる。小説でもエッセイでもない、新感覚の文字として」

増田「口述筆記がいいかもしれませんね。目を閉じてリクライニングに座って、思いつくまま呟いてそれを秘書がパソコンで打ち込んでいく」

加納「なるほど。それはいいな」

増田「ドストエフスキー*も奥さんが口述筆記してたって話もありますよね」

※ドストエフスキー:19世紀のロシア文学を代表する文豪。処女作『貧しき人々』からすでに才能を発揮し『白痴』『カラマーゾフの兄弟』『罪と罰』などの傑作を次々と発表した。一方、私生活では賭博にのめりこみ大きな借金を作っていた。

加納「へえ。そうなんだ」

増田「彼は借金返済のために口述筆記で必死に執筆していたんですよ。昔の作家には、そういう人が結構多いですよね。借金が強い原動力になっていたというか。バルザックとかアラン・ポーとか、日本だと夏目漱石、石川啄木、川端康成、内田百閒。典明さんは借金はないでしょうけど、強い精神的渇仰がありますからそれが原動力になるかもしれませんね」

加納「精神的渇き……まさにそうだな、俺の場合」

(第58回につづく=火・木曜掲載)

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい!大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」(講談社)が発売中。現在、拓殖大学客員教授。