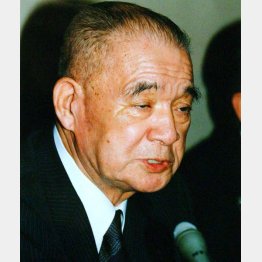

【金丸脱税事件】異聞(13)石川達紘はなぜ金丸脱税摘発のキーマンになりえたのか

金丸脱税捜査に踏み込む前に、少し脱線して、最強の官僚権力といわれる検察と国税当局、正確にいえば、「法務・検察」と「大蔵・国税」の当時の関係について触れておきたい。それは先に、筆者が「石川達紘が、金丸脱税摘発のキーマンのひとり」と表現したこととも密接に関係する。

戦後の日…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り1,229文字/全文1,370文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。