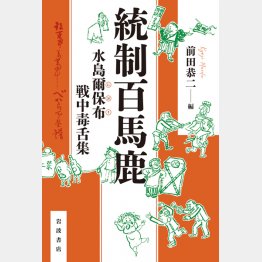

「統制百馬鹿 水島爾保布戦中毒舌集」前田恭二編

「統制百馬鹿 水島爾保布戦中毒舌集」前田恭二編

今年は昭和100年ということでさまざまな関連本が出されている。

主に扱われているのは戦後の80年だが、その前の20年は「15年戦争」と言われるように、そのほとんどが戦時下あるいは戦争に向けての国家体制の下にあった。物資、価格、思想、情報など社会の隅々に至るまで統制が強まる、不自由な時代というイメージが強いが、そうした中でも旺盛な批判精神を有する一部の知識人は無節操な思想・情報統制に異を唱えた。

本書の著者、水島爾保布もそのひとりで、本業の画家の傍ら雑誌「大日」の連載時事コラムで「統制」一辺倒になっていく風潮に歯に衣着せぬ批判を浴びせた。

本書はそのうち、日中戦争が始まる1937年から敗戦の45年までの連載から抜粋したもの。

たとえば40年に開催予定の東京オリンピックについて、来日する外国人のためにバスの車掌やデパートの売り子たちに英語を習わせろとか、電車の中で赤ん坊に乳を含ませるのは慎めといった風潮に対し、準戦時体制の現在、外国に対する見えや外見のために金を使うのはおかしい、「(オリンピックなど)面倒くせぇ、やめっちまえ!」と。

また、なんとも現実離れした防空演習の滑稽さについて「全く微苦笑もの」の茶番だと一蹴。反骨のジャーナリスト桐生悠々は同じく軍部の防空演習を批判した「関東防空大演習を嗤う」(33年)という記事を書いて信濃毎日新聞を追われたが、さらに戦時色が強まっていたにもかかわらず、こちらはおとがめなし。これは、「大日」の主筆として右翼の巨頭、頭山満がニラミを利かせていたので自由に書けたのだと水島本人が回想している(それでも最後の方は伏せ字だらけになるのだが)。

ほかに、水島が訪問した旧満州や日本各地を旅したときの様子も描かれ、あまり知ることのない当時の地方の庶民の世態風俗が描かれているのは貴重だ。

ここにはもうひとつの「昭和」がある。 〈狸〉

(岩波書店 3300円)