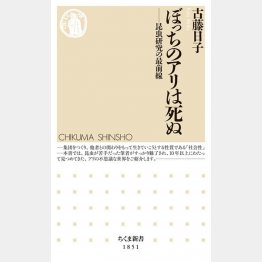

「ぼっちのアリは死ぬ」古藤日子著

「ぼっちのアリは死ぬ」古藤日子著

1944年、フランスの動物学者グラッセらは、アリ、ハチなどの社会性昆虫が飼育する個体数の多寡によってそれぞれの個体の寿命がどう変化するかを調べ、同居するメンバーの数で寿命が大きく変化することを発見した。ムネボソアリの場合、10匹で飼育すると半数以上が20日以上生存していたが、1匹のみだと5日間で半数の個体が死んだ。しかし、なぜ1匹になったアリが短命なのかの理由は長い間不明のまま残された課題となっていた。

ショウジョウバエをモデルとして細胞の自死(アポトーシス)の研究をしていた著者は、次のテーマを生物の「社会性」に定め、最新の生物学的な実験手法を駆使して、この謎の解明に挑んだ。著者らは、1匹、10匹、2匹、1匹+幼虫という4種類の飼育箱を用意して観察した。すると10匹グループのアリに比べ孤立のアリの寿命は10分の1ほど短く、グラッセらの結果を再現できた。

さらに実験を進め、孤立アリの寿命を縮めた原因は活性酸素による酸化ストレスにあることが判明。そしてこの酸化ストレスの度合いは、歩いた距離や動く速度とは関係なく、用意された巣から離れて壁際で長く過ごすアリほど酸化ストレスが高まることがわかった。しかも、グループアリでは、壁際滞在時間と酸化ストレスの相関関係は見られなかった。

この壁際でのすみっこ行動は、アリだけではなく、マウスやラットなどにも見られる行動だという。無論、これをそのままヒトの社会にあてはめることはできないだろうが、「もしかしたら、社会的な孤立を経験したときに、より安全な、身を守ることができる場所に身を置くということが、生物が本能的に見せる不安行動のひとつなのかもしれ」ない。

本書は80年以上前に出された難問の解明とともに、最新の実験手法が具体的に紹介されており、分子生物学の最先端に触れることもできる。 〈狸〉

(筑摩書房 924円)