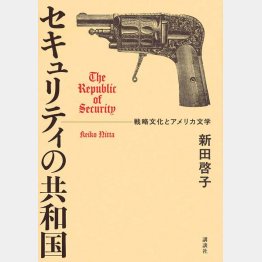

「セキュリティの共和国」新田啓子著

「セキュリティの共和国」新田啓子著

先日、トランプ政権が新たな国家安全保障戦略を公表して話題となった。従来の米国は他国に対して柔軟で開放的な面を持っていたが、「ひとたびおのれの安全保障上の利益や軍事的な目的を遂げようとすると、その柔軟性、寛容性をかなぐり捨てて、覇権主義に傾く」ことはトランプ現政権が如実に示している。

建国以来、アメリカの作家はこうした安全=セキュリティーに対するオブセッションにも似た関心を持続的に持ち続けてきた。本書は「セキュリティー」および「戦略文化」という2つの側面からアメリカ文学を読んでいくという試みである。

アメリカ的セキュリティーで大きな議論となるのは銃所持の権利=武装権だ。映画や小説の中でも、家族に危険が迫った際には誰かが武器を取って家族を守るという設定が確立されている。その先鞭といえるのが、先住民との戦闘を担うことになる個人の数奇な運命を描いたチャールズ・ブロックデン・ブラウンの「エドガー・ハントリー、あるいは夢遊病者の手記」だ。一方、人肉食という究極の状況を設定して個人のセキュリティーの問題をえぐりだしたのがE・A・ポーの「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」。

人種の問題もアメリカ的セキュリティーの重要な問題だ。

マーク・トウェインの「まぬけウィルソン」と「それはどっちだったか」には、奴隷制を批判したい欲望とその不可能性との間で引き裂かれていたトウェインの葛藤が見て取れる。またヘンリー・ジェイムズの「カサマシマ公爵夫人」は、テロリズムを通してセキュリティーの問題をあぶり出した問題作。さらにエミリー・ディキンソンとイーディス・ウォートンという2人の女性作家の作品からは暴力を生む精神の奥深くへといざなわれていく。そのほか、メルヴィルの「ピェール、あるいは曖昧性」など、アメリカ文学の新しい読みが提示されている。 〈狸〉

(講談社 3300円)