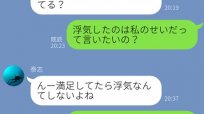

千島列島の火山灰が日光遮断 今年は冷夏襲来の3条件が揃う

北海道東岸から北東約800キロにある千島列島の雷公計島(ライコーク=標高551メートル)が22日未明に噴火。噴煙は高度1万3000メートルまで達した。ちょうど飛行機が飛ぶ高度で、気象庁は火山灰がエンジンを止める恐れがあると航空会社などに注意を呼び掛けている。今後、飛行ルートの変…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り829文字/全文970文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。