複数の詩編のように描いた「ここにいない人」

「ユリシーズ」

映画は、ただ映像をつなげれば映画になるわけではない。当たり前だといわれそうだが、ただ言葉をつなげればそのまま詩になるわけじゃないのと、それは同じだ。

のっけから何いってるんだといわれそうだが、先週末に封切られた宇和川輝という若い映画監督の長編デビュー作「ユリシーズ」を見ると、わかる人はわかってくれるだろう。

監督はスペインで美術史を学んでから通った映画学校で初日に球根を配られて「映画の前に花のひとつも咲かせてごらん」といわれたという。

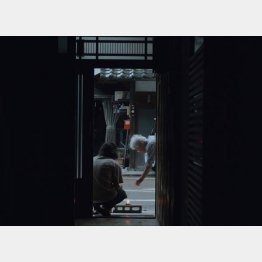

上映時間は73分。劇場用映画としては短いが、3部構成になっていて、それぞれが行分け詩や散文詩のように少しずつ違ったスタイルでつながる。共通するのは「ここにいない人」。父の帰りを待つ幼子、亡き父の記憶を語る若者、そして亡き夫を盆の迎え火で偲ぶ祖母。いわば薄手の一冊の詩集に複数の詩編が並ぶ感じで、お互いが独立していながら見えないリズムで響き合っている。

その集合体を「ユリシーズ」という題名が束ねる。ジョイスの有名な小説だ。映像ですべてを表現すると気負いこまず、素直に言葉の力も借りて主観ショットを多用する。

荒川洋治著「詩とことば」(岩波書店 1078円)にはこの映画に通じる教えや諭しが並ぶ。

「行分けには、作者その人の呼吸のしかたがそのまま現れる」「詩のかたちが詩を書く人の誰にも見えているとはかぎらない」「詩は、自由なものである。それが日本語としてどう崩れていようと、乱れたものであろうと、無様であろうと、詩の世界では、ゆるされる」

映画の第2部に登場する若い日本人俳優の面影と声にどこか見覚えがあった。しばらくしてその青年が、若くして亡くなった筆者の旧友の子息であることを知った。そんな私的な奇縁を記すことを、どうかお許し願いたい。 〈生井英考〉

◆ポレポレ東中野で上映中、8月シネ・ヌーヴォほかで公開