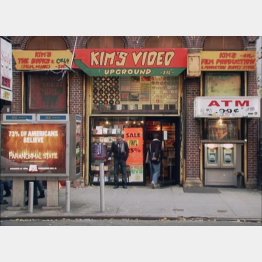

NYの伝説のビデオ店をめぐるドキュメンタリー「キムズビデオ」

「キムズビデオ」

いま40代以上の世代なら覚えているはずなのがレンタルビデオ店。わけても通好みのマイナー作品をそろえた店は、やれ渋谷だ水道橋だと、それぞれうるさ型の馴染み客がついていたものだ。

そんな往時を蘇らせるのが今週末封切りの「キムズビデオ」。ニューヨークの伝説のビデオ店をめぐるドキュメンタリーである。

店主のキムは1970年代末に21歳で渡米した韓国人。クリーニング店のかたわらビデオ屋も始め、いつしか5万本。正規品のVHSとDVDのほかに世界各国の海賊版まで並んでゴダールの代理人が怒鳴り込んできたこともあったという。しかし時代の移ろいで廃業。ではあの膨大なビデオはどこへ? と思い立ったのが本作の監督アシュレイ・セイビンとデイヴィッド・レッドモンのコンビだ。捜索を始めると何とイタリアはシチリアの片隅でホコリをかぶっているのが判明し……。

後半になるとどこまで本当かわからないドタバタと化す。いやこれが美術品なら厳しい話だが、どこまで行っても妙にほほ笑ましいような錯覚が生まれるのがレンタルビデオのマイナーたるゆえんだろう。

ダニエル・ハーバート著「ビデオランド」(作品社 3740円)はこのマイナー文化を、映画の社会史と産業史の交差点でうまくすくい上げたアメリカ文化史の名著。著者はミシガン大学映画学科教授で映画産業論の専門家だが、大学院生時代はレンタル店でセミプロ店員として働いており、その経験と視点が見事に活用された面白い読み物だ。学術書だがエピソードが豊富で、昔は全国にあった映画館が次々潰れたあと、素人が副業で始めたようなレンタル店が意図せざる映画供給のネットワークになったこともわかる。斜陽化した映画産業の命脈を保ったのはビデオ屋なのだ。ちなみに本書は拙訳。でも手前みそではありません。 <生井英考>