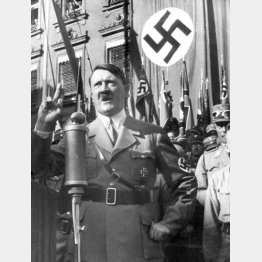

失業悪化と政治無策が生んだ ナチ党躍進とヒトラーの独裁

ユダヤ人に対するホロコーストと呼ばれる大虐殺など極端な人種主義を唱え、第2次世界大戦を引き起こしたヒトラーとナチ党。当時のドイツの国民はなぜ、そのような政策を支持したのでしょうか? 今回はヒトラー政権誕生の背景を考えてみましょう。

■国民社会主義とドイツ労働者党

…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り2,769文字/全文2,910文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。

■関連記事

-

【2025年人気記事】「世帯年収1500万じゃ恥ずかしい」御茶ノ水からの“都落ち”…武蔵小杉のタワマンを選んだ女のプライド【武蔵小杉の女・鈴木綾乃 35歳】#1

-

【2025年人気記事】夫とは2年、まともに口をきいていません。(46歳・パート主婦)【植草美幸・40歳からの「幸せの選択」】

-

【2025年人気記事】長渕剛に20代女性との熱愛報道。60代や70代を好む「桶専女子」の生態とは?“枯れ専”との微妙な違いも

-

【2025年人気記事】49歳女「28歳の彼は可愛いペットです」閉経後に酔いしれる甘美な恋愛。“結婚”以上に求めあえるもの

-

【2025年人気記事】ファミマの名酒”ファミマルの泡”にコスパ最強の辛口が仲間入り! 控えめに言っても神すぎるワインに歓喜

-

新年に「良いスタートを切りにくい」星座は? おうし座は掃除嫌いな人に、てんびん座はカフェテリアに注意!/12星座別マンスリー「警告メッセージ」占い

-

【2025年人気記事】「更年期じゃね?」「おばさん、更年期(笑)」適当な情報を鵜呑みした女子大生たちが悪いのか?【日日更年期好日 #13】

-

【2025年人気記事】ひぇぇ~! 恐るべき「ドクダミ」の繁殖力、引っこ抜くのは絶対NG。罪悪感もお金もかけない除去方法は?

-

【2025年人気記事】大谷翔平夫妻は第5位!「理想の夫婦像」ランキングが発表に。令和の時代、大事なのは“経済力”じゃない?

-

2025年 あの事件・騒動の今 秋田東成瀬村でクマに襲われた男女4人が死傷…夫婦の悲鳴を聞き助けに向かった地元青年が犠牲に