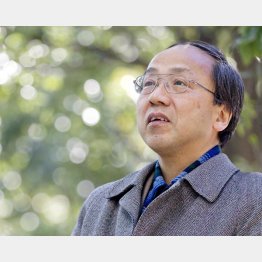

元最高裁の瀬木比呂志氏が暴露「裁判所はいまや権力の番人だ」

時の政権が最高裁と組んで言論弾圧

安倍政権になってからというもの、メディアが政権に遠慮し「物言えぬ空気」が広がっているのは、あちこちで識者が指摘している通りだ。そこにはさまざまな理由が絡み合うのだが、そのひとつに見過ごせないものがある。時の政権が最高裁判所と組み、名誉毀損裁判における損害額を引き上げようとするな…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り3,395文字/全文3,536文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。