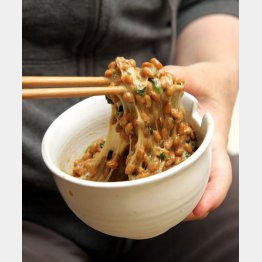

ジワジワ消費額増える納豆 業界が手放しで喜べない理由

納豆は、生まれた地域で好き嫌いがはっきりと分かれる食べ物だ。日ごろから食べる習慣がない関西に育った人たちからすれば、なぜ毎日のように喜んで食べるのか疑問。独特のにおいや食感が耐えられない人は少なくない。もっとも、ほとんどの関西人が食習慣を変えなくとも、納豆の売り上げは、じわじわ…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り567文字/全文708文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。