「品質向上」より「品質を高める」のほうが人に響く言葉になる理由

動きを感じさせる

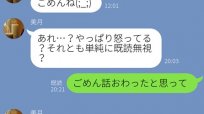

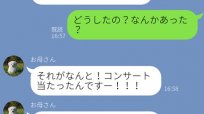

情報が溢れかえる現代。発信しても期待したほどには「見てもらえない」「読んでもらえない」「選んでもらえない」ーー。

原因は、中身ではなく「最初の言葉」にあるかもしれない。タイトル、見出し、キャッチコピー、件名、商品・サービス名称、SNSの投稿・やりとり――。中身を詳しく見てもらう前に、最初に相手の目に触れる短い言葉が、その後の反応を左右することがあるからだ。

Web編集者として7000本超の記事タイトルを考案し、数万本のデータを分析してきた武政秀明氏は、短い言葉で相手の心をつかむコツの一つに「動きのある言葉」を使うことが重要だと指摘する。武政氏の著書『22文字で、ふつうの「ちくわ」をトレンドにしてください』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。

◇ ◇ ◇

言葉には「動いているもの」と「止まっているもの」があります。

「品質向上への取り組みについて」

「効率化の実現に向けた施策」

「コスト削減の検討事項」

これらの表現を見て、どんな印象を受けるでしょうか?

正確で丁寧な日本語です。でも、どこか息苦しい。まるで標本を見ているような感覚になりませんか。

今度はこちらを見てください。

「品質を高める」

「効率を上げる」

「コストを削る」

同じ内容なのに、なぜかエネルギーを感じます。何かが動き始めそうな予感がある。

◼️動詞が持つ魔法

違いは動詞の使い方にあります。

前者は「取り組み」「実現」「検討」といった名詞中心。後者は「高める」「上げる」「削る」という動詞が主役。たったそれだけで、文章の印象はガラリと変わります。

動詞には不思議な力があります。読み手の頭の中で、実際に何かが起こっている場面を映し出してくれる。「システム導入の効果」と書かれても、正直ピンときません。でも「システムの導入で仕事を減らす」なら、変化の瞬間が見えてきます。

考えてみれば当然かもしれません。私たちの日常は動詞の連続です。起きて、食べて、働いて、笑って、眠る。名詞だけの世界なんて存在しない。だから動詞のある言葉のほうが、自然で生き生きと感じられるのです。

動きのある言葉を作るには、もう一つ大切なコツがあります。

リズムです。

「品質を高める、効率を上げる、コストを削る」

短い文を並べると、テンポよく読める。音楽のようなリズムが生まれます。

なぜリズムが「動き」を生むのでしょうか。それは短いセンテンスが頭の中でテンポよく処理され、読み手に推進力を感じさせるからです。長い文章は立ち止まって考える必要がありますが、短い文章は次々と頭に流れ込んでくる。この流れるような感覚が「動いている」印象を作るのです。

「軽量高性能掃除機で掃除を効率化」

「軽々動くから、掃除もラクラク!」

後者は、リズミカルに頭に響いてきます。この例では、「軽々」「ラクラク」という繰り返しの音がリズムを作っています。しかも「軽々動く」→「掃除もラクラク」という因果関係が、まるで軽快なステップを踏むように展開していく。