面倒を避ける傾向が強くて社会的不適応を起こしてしまう人たち

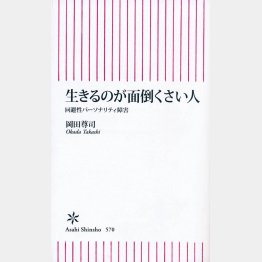

「生きるのが面倒くさい人 回避性パーソナリティ障害」岡田尊司著 朝日新書 2016年6月

最近、人付き合いの苦手な人が増えているように思える。その中に少なからず回避性パーソナリティ障害の人がいる。こういう人は無意識のうちに面倒な問題を避けようとする傾向が強いために社会的不適応を起こしてしまう。

会社や役所でも〈ある時期までは、頑張れていたのに、段々と頑張れなくなり、失速してしまうというケースも多い。一旦無気力状態に陥ると、回復までに何年も、ときには十年以上の歳月を要することも珍しくない。何もする気になれないのだが、この状態のときに、多くの人が異口同音に口にするのが、「自分が何をやりたいのかわからない」とか「特にやりたいこともない」というセリフだ。(中略)まだ確信がもてないことをして、失敗したくないという気持ちもある〉と岡田氏は指摘する。

読者の周りにも「プライドは高いが自信がない」という面倒な人が何人かいるはずだ。そういう人は回避性パーソナリティ障害を起こしている可能性がある。こういう人が出てくると、仕事にも無視できない影響が出てくる。

しかし、これは本人が怠けているとか、努力が不足しているために起きることではない。遺伝と環境要因が総合的に作用して起きる適応障害なのだ。岡田氏によると〈遺伝要因が関与する割合は、六割台半ばに達する。環境要因の関与は、およそ三分の一と一見小さく思えるが、この三分の一が、発症するかしないかを左右する。環境要因には、養育環境だけでなく、学校や社会での体験の影響も含まれる〉と指摘する。

人間は誰でも、若干の偏りを持っている。完全にバランスが取れた人間なんて一人もいない。また、現代社会では、人間関係の軋轢からさまざまなストレスが生じる。私たちが回避性パーソナリティ障害の特徴を知れば、職場や学校でその傾向のある人に配慮して接することが出来る。言葉遣いや立ち居振る舞いにおけるちょっとした配慮で、遺伝的には回避性パーソナリティ障害の傾向を持った人でも発症を避けることは出来る。そうすることによって、社会全体が得る利益がきわめて大きいことが本書から伝わってくる。★★★(選者・佐藤優)