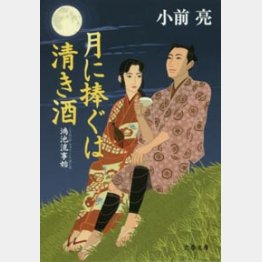

「月に捧ぐは清き酒――鴻池流事始」小前亮著

江戸時代以前の日本酒は基本的にどぶろくのような濁り酒が主流で、現在のような清酒が登場するのは戦国末期、案外新しい。清酒のルーツにはいくつかあるようだが、そのひとつが鴻池流で、清酒開発に取り組んだ酒造業は後の鴻池財閥を形成する。本書は、豪商鴻池家の祖となる鴻池新六(新右衛門)の生涯を描いた歴史小説である。

【あらすじ】毛利家に滅ぼされた尼子家再興のために、「願わくは、吾に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈ったという逸話で有名な山中鹿介。その長男・新六は生まれてすぐに、摂津伊丹の鴻池村の鹿介の伯父・信直のもとへ預けられ、その村で育っていく。

鹿介の遺児という宿命を負いながらも新六は武士の道へは進まず、幼馴染みのはなと共に商人になることを決意。最初に手がけたのは茶道に使う高級木炭。千利休の後ろ盾などもあり一時成功するが、元尼子家の家臣から横やりが入り失敗。次に新六が考えたのは酒造りだ。それまで酒造りは京都、奈良の大寺院を中心に行われていたが、戦国大名の台頭によって寺院は力を失い、代わりに池田や伊丹に造り酒屋が増えていた。

この流れに乗ればいい商売になる。しかも勢力を伸ばしつつある徳川家康のお膝元の東国には酒屋がない。そこへ西の酒を持っていけば絶対に売れる。新六のもうひとつの野望は、水のように透き通った清み酒を造ること。試行錯誤の末、ようやく清酒造りに成功する……。

【読みどころ】ライバルの酒屋との味比べ勝負が面白い。場所は伏見城にほど近い寺。判定者は大久保彦左衛門ほか徳川家の重臣5人。寺院の広間は一転戦場と化し緊張がみなぎっていく。ここに、豪商鴻池家の原点があるのかもしれない。 <石>

(文藝春秋860円+税)