処方されるクスリが増えやすい人と増えにくい人には違いがある

薬剤師として勤務していると、よく聞く患者さんの言葉があります。それは、「病院にかかるたびにクスリを増やされる」というものです。病気の特徴や症状の度合いによってもクスリの内容は変わるものなので一概には言えませんが、多くの場合、このような患者さんには共通した特徴があります。それは、処方されたクスリをきちんと服用して(使って)いないということです。

経験上、処方通りにクスリを服用していないと、まず間違いなくクスリの種類は増えます。なぜかというと、医師は「処方したクスリがしっかり服用されて(使われて)いる」と思って診察しているからです。

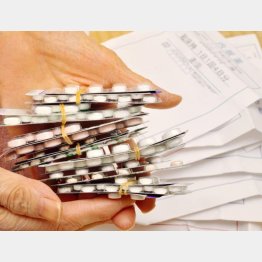

血圧のクスリ=降圧薬を例に挙げて説明します。仮にAという降圧薬が処方され、患者さんがそれをきちんと服用していなかったとしましょう。当然、血圧は思ったように下がりません。すると次の診察のとき、医師は「Aだけでは血圧がしっかり下がっていないので、もうひとつBという降圧薬を追加しよう」と考えるわけです。その後も、AもBもきちんと服用していないと、さらにC、D……というようにどんどんクスリの種類が増えていってしまいます。同様のことが、あらゆる種類のクスリで起こりうるのです。