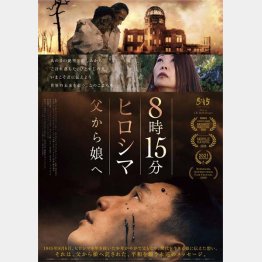

被爆2世が受け継ぐ“8.6”…「8時15分ヒロシマ 父から娘へ」製作の思いを美甘章子さん語る

1945年8月6日、世界で初めて広島に投下された原子爆弾。公開中の映画「8時15分 ヒロシマ 父から娘へ」(新日本映画社配給)は、わずか1.2キロの至近距離で被爆した美甘進示さん(昨年10月没、享年94)の壮絶な体験を、家族総出の手弁当で映像化したものだ。原作「8時15分 ヒロシマで生きぬいて許す心」(講談社エディトリアル)を執筆し、本作のエグゼクティブプロデューサーを務めるのは、娘の美甘章子さん(60)。被爆2世として、父から娘へと受け継いだ平和への思いを語る。

◇ ◇ ◇

「原爆が投下されたとき、父は建物疎開の準備のために屋根の上にいました。爆心地からの半径2キロは、“全壊ゾーン”と呼ばれており、木造の建物は焼失、コンクリート造りでも鉄筋だけが残るようなエリアでの被爆で真夏の炎天下、体内までウジが湧く大ヤケドを負いました。屋外にいた人間は、99.8%が即死か48時間以内に亡くなっている中、生きているだけでも非常にめずらしく、その後の人生でも、原爆症にかかる苦労などがありましたが、戦後75年間を生きぬいたのです」

歴史の認識を見つめ直すきっかけに

章子さんは、現在カリフォルニア州サンディエゴを拠点に臨床心理医として生活している。アメリカでは、原爆をテーマとした作品では興行が成り立たず、商業映画はほぼ作られてこなかったが、30代のアメリカ人製作チームを編成し挑戦した。今でも多くの外国人は<原爆投下があったから戦争が終わった>と信じているという。

「年齢や州によっても考え方は違いますが、トランプ前大統領の支持者が多い地域は、いわゆる国粋主義的な考え方で、日本が自国を攻撃したから自業自得だと思っている人が多いです。けれど二度と核戦争を起こさないためには、私が父から受け継いだメッセージを世界に伝えていかなければならない。父の物語に共感し、協力してくれたニューヨークの若いスタッフの熱意によって映画を作ることができました。歴史の認識についても見つめ直すきっかけになればいいと思います」

“許す心”の大切さ

原爆のむごさと逆境に負けなかった進示さんの人生を通じて学べる教訓は、“許す心”だと話す。

「原爆を許すとか認めるという意味ではなく、被害者としての恨みつらみ、惨めな思いから自分を解放するということです。悲劇的なことが起こり、被害に遭ったとしても必ず何か得られるものが隠されている。目の前のことにとらわれず、ゆっくりと多角的に物事を見据えていくことが、生きる上で大切なのではないでしょうか」

(取材・文=白井杏奈/日刊ゲンダイ)

▽みかも・あきこ 1961年、広島市出身。広島大学教育学部卒業後、カリフォルニア心理学専門大学院(現アライアント国際大学)サンディエゴ校で多文化臨床心理学を学び精神科医療免許取得。父の被爆体験を聞き取り、2013年に英語で書籍化。14年、「8時15分 ヒロシマで生きぬいて許す心」で日本語版を出版。英国上院(貴族院)において「The World Peace and Prosperity Foundation」(世界の平和と繁栄を促進する財団)から、世界平和賞を受賞(同年)。