異なる世界を発見!エッセー本特集

「鬱病日記」杉田俊介著

人は自分の人生を生きることしかできないが、ひとたびエッセーを開けば、自分とは異なる世界を生きる他者の日々を著者の目線から垣間見ることができる。今回は、新しい発見や驚きがたっぷりつまったエッセーを4冊ご紹介する。

◇

「鬱病日記」杉田俊介著

2023年12月に心療内科を受診した著者は、自分が鬱病であることに気づいた。少し前から慢性的な体調不良やパニック障害などの自覚症状はあったものの、鬱病の当事者として感じるつらさは、耐え難いものでしかなかった。

本書は、苦しみをやりすごすために始めたSNSでのつぶやきをそのまま本にしたもの。驚かされるのは、「治らない」と書きながらも、微妙な変化を遂げている様子が記録されていることだ。今日も何もできなかったといいつつ、食べられなかった食事を少しずつ食べ、歩く習慣が始まり、読めなかった本を少しずつ読み始める。自分では変わっていないように思える日常や、その時点で価値があるように思えなかった心の変化であれ、つづり続ける行為の積み重ねで体現された「ありのままの姿の尊さ」がここにある。 (晶文社 1650円)

「続 遠慮深いうたた寝」小川洋子著

「続 遠慮深いうたた寝」小川洋子著

ほんの一瞬心を動かした日常の出来事や触発された物事を、読み手がまるで著者の横にいて目撃していたかのように感じられるエッセーがあるとしたら、その筆頭に挙げられるのがこのエッセーだろう。本書は、2021年に発刊された「遠慮深いうたた寝」に続く著者の最新エッセー集。

たとえば芥川賞選考委員になった著者が、最も心に残っている出会いとして挙げた「赤染晶子という名前」というエッセーでは、「乙女の密告」という赤染晶子の作品を「自分はこの作品を受賞させるために選考委員になった」とまで感じたことをつづっている。さらに「私が愛する10冊」のほか、著者の読書体験も多数紹介されており、ここに登場する本を読みたくなること必至。本を愛する人ならではの、静かで奥深い思考と感受性を堪能したい。 (河出書房新社 1793円)

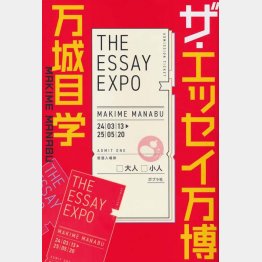

「ザ・エッセイ万博」万城目学著

「ザ・エッセイ万博」万城目学著

万博に並ぶ各国のパビリオンのごとく、さまざまな切り口を持つ各種エッセーを取りそろえて、訪れる読者に楽しんでもらうべく企画された「エッセイ万博本」。

初めてカツアゲにあった日として記憶された昭和最後の日、「ひとり出版社」を立ち上げて文学フリマに参戦した顛末、チャゲさんに頼まれて初めて挑戦した作詞との格闘など、全13編で構成されている。

最終編は、本書コンセプトにおいて無視できない大阪万博訪問記だ。

まったく盛り上がっていない東京の空気感を乗り越えて5月に現地訪問した著者は、万博好きの父の思い出や万博テーマを巡る考察などをしつつ、約11時間の滞在を振り返る。今後収縮サイクルに入る日本が、何千億円もの費用をかけて開催できた最後の国家的イベントになるだろうとして、総括しているのも興味深い。 (ポプラ社 1650円)

「言葉のトランジット」グレゴリー・ケズナジャット著

「言葉のトランジット」グレゴリー・ケズナジャット著

2021年に「鴨川ランナー」で第2回京都文学賞を受賞して作家デビューし、「開墾地」と「トラジェクトリー」で2度芥川賞候補になった著者による初めてのエッセー集。英語と日本語を行き来しながら創作する著者の24編のエッセーが収録されている。

「Because Plants Die」では、「植物が枯れてしまうので座らないでください」という立て札の英訳が、座る場所が指定されず、さらに冠詞ぬきだったため、「植物というものは儚い存在なので、座るという行為をやめてください」のような抽象的な印象を受けたことをつづっている。単に間違いを指摘したいのではなく、母語ではなく第2言語として英語を利用する者でなければ生み出せない言葉の可能性があるという。安易に称賛や非難に着地させない著者がもたらす発見が楽しい。 (講談社 1650円)