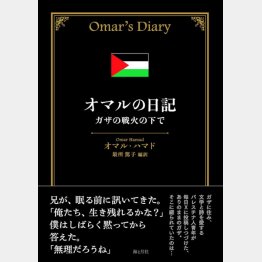

「オマルの日記 ガザの戦火の下で」オマル・ハマド著/最所篤子訳/海と月社(選者:稲垣えみ子)

「感想」を語ることはできないので出版された経緯を書く

「オマルの日記 ガザの戦火の下で」オマル・ハマド著/最所篤子訳/海と月社

この本のことは朝日新聞の天声人語で知った。「オマルさんはガザに住む29歳の青年だ。11人きょうだいの4番目で、2年前に戦闘が始まるまでは化粧品店を営んでいた。爆撃で自宅も店も破壊され、家族と避難を繰り返すなか、2024年春からXへ英語で投稿を始めた」。それを翻訳者最所篤子さんが目に留め、日本での出版に至ったという。

結論を言えば、私にはこの本の「感想」を語ることはできない。これは歴史上の事ではなく今起きている事である。その同じ時間を、豊かな世界を当たり前に享受し、時に不満すら抱き、時折ガザのニュースに接して眉をひそめている、要するに何もしていない自分が、たまたまこの本を読み、目の前で家族が撃たれ、子供が爆弾で肉片になり、ブルドーザーで踏み潰され、寒さの中布一枚の下で暮らし、一つのパンを求めて掴み合い、水がなく、トイレに行くのに何時間も並び、「誰もいない。僕は死ぬよ。愛してる」と電話してきた友人の声がぷつりと切れるというあまりの日常に驚き、でもやはり本を閉じ元の生活に戻る──それで何かを理解したと言えるのか。

なのでこの本が出版された経緯について書く。

イスラエルの侵攻直後、たまたまスマホで見た「忘れないで、私たちがそれぞれの人生を生きる人間だったことを」というガザの医師の投稿に驚いた最所さんが思わず翻訳してリポストしたのは、パレスチナ問題に関心があったからではなく、ただ死を覚悟している人に「あなたの言葉は届いています」と知らせたかったから。だが翌朝、それを目にした人からガザからの投稿を翻訳するボランティアに誘われ、凄惨な映像と叫びの奔流に押し流されそうな日々が始まる。そんな中、読書や映画が好きな普通の青年が懸命につづる恐怖と怒りと故郷への愛が目に留まった。誰もが「それぞれの人生を生きる人間」なのだ。それを記録しようとしたのが本書である。「SNSの翻訳を通じてガザに関わることは、訳者にとってオマルさんの訴える世界の矛盾と不正義──西欧の人道主義の虚構、国際法の無力、厳然と存在するレイシズムと植民地主義──について学ぶ過程でもありました」。むろん一個人が知識を得てもこの圧倒的な暴力を止められるわけではない。「しかし、世界の市民が、ガザの市民の体験や想いを知ることから始めなければ、どんな変化も起こり得ない」「本書は私たち市民のささやかな連帯のしるしです」 ★★★