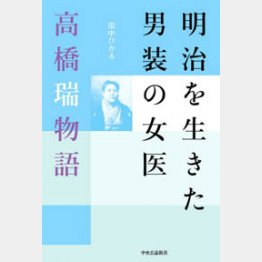

「明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語」田中ひかる著

菅新政権の看板政策のひとつに不妊治療の保険適用がある。少子化対策の一環として打ち出されたものだ。少子化が問題になって久しいが、昨年の合計特殊出生率は1・36で、戦後のベビーブームの1947年には4・54。明治期もほぼそれと同じ水準だが、大きく違うのは妊産婦死亡率で、明治前期は出産10万人に対して約400人、現在は約3人だから130倍強。実に多くの妊婦の命がお産によって失われたかがわかる。原因は医者を呼ぶ習慣がなかったこと、高額な診療費。他に男性医師に下半身をさらすことへの抵抗感もあったが、当時は女性が医師になることができなかった。

公許女医第1号の荻野吟子が医術開業試験に合格した2年後の明治20年、本書の主人公、高橋瑞は3人目の公許女医となる。武家に生まれた瑞は学問の道に進みたかったが家族の理解を得られず諦めかけていた。それでも母の死を機に思い切って家を出る。24歳の遅すぎる門出だ。不幸な結婚の後、悲惨な出産の現場に立ち会った瑞は助産師になって自由に生きたいと思う。

しかし助産師にできることは限りがあり、多くの女や子どもを助けるためには医者にならなければならない。難関の試験を突破して日本橋で開業。男性用の二重回し姿で往診する瑞は「男装の女医」として有名になるが、野望はとどまらず、女性を受け入れていなかったベルリン大学医学部で強引に聴講を認めさせる。帰国後は後進の支援、指導に努め、女医ばかりでなくジャーナリストの桐生悠々の面倒を見るなど幅広い社会貢献にいそしむ。

女性の権利がゼロに等しい時代に女性の命を守るために邁進(まいしん)したその生き方は見事。女医は子どもを産むと仕事を休まないといけないという男の医者の批判に、「産まなければいいさ。女が子どもを産まなくなって困るのは、詰まるところお国なんだ。……となればお国は慌てて、仕事しながらでもいいからどうかして子どもを産んでくださいっていう方向に動かざるをえない」といってのけた瑞の言葉は、真っすぐ今の時代に突き刺さる。 <狸>

(中央公論新社 1800円+税)