第1話:無策な船出

カスミに連れて行かれたのは、神楽坂の焼き鳥店だった。

店の奥のカウンターのL時部分の角の2席を空けて、30代後半くらいだろうか、大仏のように額の中心に大きなほくろのある、昭和の映画俳優のような威風堂々とした貫禄を

身に纏う男と、カスミを等倍拡大したようなインパクトのある姉のマリコが座っていた。

「はじめまして、君がタケシ君だね」

マリコの彼氏は中腰になり、外観に呼応するようなバリトンボイスで、私たちに席に座るよう促した。

「こんばんは、佐野、と申します」

それが毒島仁(ぶすじまじん)氏との初めて交した言葉だった。

「佐野クンは有名な会社に勤めているんだって?」

「そんな……どうってことないです」

愛社精神も特になく、漫然と日々会社に通っていた私は、思うままを答えた。

「給料、どれくらいもらってんの?」

まだ入社1年目の私はその金額を口にすると、

「えっ、そんな有名企業なのに、そんだけしか出してくれないの?」

と、心底驚いたような顔をした。

見ると、左腕には恐ろしく眩しい時計を着けていた。

スクエアカットのダイヤモンドが敷き詰められた長方形の文字盤。

長方形のケースの12時側と6時側に平行して、同じくスクエアカットのダイヤモンドが横に4個配置され、それが、通常の腕時計のコマ1個分に相当していた。

その「コマ」がグラデーション状に連なり、少しずつ幅を細めながら1周しており、 ダイヤモンドの帯を腕に巻き付けているという印象である。

目に見える部分の殆どが敷き詰められた四角形のダイヤモンドで、金属部分は文字盤やブレスレットの周辺に微かに見えている程度である。

眩し過ぎて時間が見えるのだろうか?という素朴な疑問を抱いた。

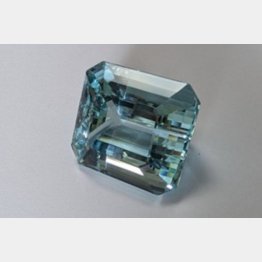

右手の小指にはエメラルドカットのダイヤモンドを中心に据え、周辺をメレダイヤで取り巻いたボリュームのあるリングを着けていた。

時計もリングも地金の金属は白、ともにホワイトゴールドであろう。

私の時計への凝視に気付いたのか

「あぁ、これ?」

「凄いなぁ、と思って見てました……」

「バセロンのキングキャラっていう時計でね、キングがキングにプレゼントした時計なんだよ。いいでしょ?」

と、日本最大広域組織の長(おさ)が日本で最も有名なタレントの一人に贈った、というエピソードを誇らしげに添えた。

現在、「ヴァシュロン・コンスタンタン」と日本語で発音されるブランド名が、その当時は「バセロン・コンスタンチン」だった。スペルはVACHERON CONSTANTINと変わらないにも関わらず、日本語での発音が変わった。

取り扱う正規代理店が変わったという事情に依るものらしい。

「タケシ君の月収、多分30分くらいで稼げると思うよ」

とグラスを持つ左手首が眩い。

「さっ、30分ですか?」

「うん。石を投げると金持ちに当たるんだよ」

カスミの姉のマリコが深紅の長い爪の指でお猪口を弄びながら、

「ジンちゃん、何それ? 分からないよぉ」

と、鼻にかかるような甘えた声を出す。

カスミは言葉を挟むこともなく、大きなつくねを箸で丁寧に適切なサイズに分解し、口に運んでいる。

その指先のショッキングピンクの爪の長さはマリコと遜色がない。

「石っていうのはね、ダイヤ。俺は商売でダイヤモンドを扱うでしょ?」

「うん」

「要するに今の日本には金持ちがウジャウジャいて、誰もかれもが光物が好きでさ。投げると、こういうものに群がるんだよ」

と、左手首と右手の小指を突き出し眩いばかりのキングキャラと角ダイヤのリングを誇示すべく宙に掲げた。

「タケシ君、興味があったらいつでも相談においでよ」

と名刺を渡された。その手が次にレバー串に伸び、分厚い唇が新鮮なそれをのみこんだ。

アルバイトに明け暮れていた学生時代のピーク時の月収よりも初任給は低かった。

そのアルバイトはホテルでの宴会サービスで、就職後も乞われると土日にシフトに入ったりもした。

給料の補足の意味合いもあったが、宴会サービスの仕事は元来嫌いではなかったので社会人になってからも趣味と実益を兼ねて週末にホテルに通うことも少なくなかった。

当時勤めていた企業に発覚していたらどうなっていたのだろうか?

宴会と宴会の間の休憩時間に大学生の鮫島と喫煙所で紫煙を吹き上げていた。

鮫島とは大学は異なる。が、アルバイト先が共通ということもあり、学生時代からの遊び仲間のうちの一人だった。

「この前、カスミの姉ちゃんの彼氏に会ったんだけど、すげぇんだよ。時間が分からないくらいダイヤモンドがブリッブリの時計はめててさ」

「そんなの見たことないです」

「俺も初めて見たわ、あんなの、ビックリしたよ」

鮫島はわたしが何か言いだすのを待ち受けているような表情になった。

「リーマンもかったりぃからさ、もう飽きてきたよ」

「飽きてきたって、佐野さんまだ入社して半年も経ってないじゃないですか」

「まあ、なあ……でもなんだか人には向き不向きってあると思うんだ。適材適所って

やつ?」

「佐野さん、そもそも勤め人向いてないかも知れないですね。多分、俺もですけど」

「だよな? それで、ダイヤのオヤジの話聞きに行こうかと思ってさ。お前も行く?」

後日、鮫島とともに毒島氏の赤坂のオフィスを訪問した。

上質の顧客を絞り込む営業スタイル故、予約制のサロン形式にしているとのことである。壁際のGケースには貴石を鏤めた宝飾品や時計が陳列されていた。

「嬉しいねぇ、早速来てくれるなんて」

「こいつに話したら一緒に来たいっていうもんですから二人で来ました」

鮫島を紹介した。

「いいよ、いいよ、大歓迎だよ。俺を呼ぶときは、ジンさんでお願いしてもいいかな?

自分の名前を言ったり言われたりするたびに『ブス、ブス』って、なんかね……」

「分かりました。ジンさん。今日はありがとうございます」

「それはそうと、タケシ君、さっそく俺の商売に興味持っちゃったのかな?」

「はい。満員電車乗って、決まった時間に会社行って、化学品売って。でも全然製品名とか覚えられないっす。興味がないんですかね。鮫島とも話したんですけど、やっぱり高額なモノ扱うってカッコいいなぁって」

「本気で考えるんだったら俺がバックアップするよ。ジュエリーや時計は金がかかるからさ。最初のうちは俺が商品、貸してあげるからさ」