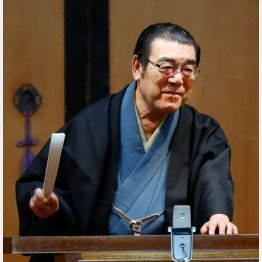

「講釈師、見てきたような嘘をつき」の意味とは?

前回は人気の怪談を取り上げたが、語られている講談はどれくらいあるのか。実は江戸時代から伝わる講談は4500話以上もある。

「講談の原点は何かというと軍談です。戦国時代の終わりに平氏と源氏の『源平盛衰記』や『太平記』を朗々と読む『太平記読み』と称した人がいました。江戸時代に入ると『軍書講釈』を始めるようになります。戦記物語を『講じて』『釈する』ようになった。朗々と読む部分だけでなく、講釈の面白さを取り入れたのです」

具体的には――。

「江戸初期には戦そのものの話から勇将や名将に焦点をあてて講釈するようになりました。例えば大坂の陣で活躍した豊臣方の猛将、黒田官兵衛の配下に後藤又兵衛という武将がいました。大坂夏の陣ではわずか2800の兵で2万を超える軍勢を相手にした豪傑で、又兵衛はこんな人物だったと面白おかしく講釈したわけです」

そして、さらにわかりやすくくだけた講釈になっていった。

「武家や殿様の生い立ちを面白く語るようになります。それからお家騒動もので跡継ぎの話が登場します。そうなると密談の“会話”を入れるようになり、軍談とは異なる面白さが出てくる。例えば、お家乗っ取りの話で犯罪の陰に女ありというような展開になる。行きつくところは庶民の人情を描く世話物です。市井の題材を取り入れた講釈も出てきて、白波ものといわれる泥棒の話なんかもその流れで、お馴染みなのは『鼠小僧』です。また、政談なら『大岡越前』になっていき、侠客ものなら博徒の『国定忠治』、人入れの元締(人材斡旋業)なら『幡随院長兵衛』『夕立勘五郎』とか『祐天吉松』。いろんなジャンルの世話物がどんどん出てきた。『祐天上人一代記』など有名な歴史上の名僧が講談になったのもこの頃です」

江戸時代にはそれまでの史実から架空の話まで始まり、明治にかけて広がった。

「講釈師、見てきたような嘘をつき」と言われるようになった背景はこういうことなのだ。

(構成=浦上優)