メガネ製造の機械技術を伝習した日本人職人 ウィーン万博参加がきっかけ

江戸時代に普及したメガネですが、その製造技術は職人の親方から弟子に口伝えされるもので、詳しい記録はあまり残っていません。辛うじて書かれているのは、1690年に蒔絵師源三郎の「人倫訓蒙図彙」、1713年に大坂の医師・寺島良安がまとめた「和漢三才図会」、1732年に発刊された「万金産業袋」があります。三宅也来という京都人の編によるもので、比較的詳しくメガネの製法が書かれています。

江戸時代に特別な職人が作っていたメガネが、西洋の機械で作られるきっかけになったのは、1873年に明治政府が初めて参加したウィーン万博です。それ以前に日本が万博に参加したのは1862年のロンドン万博、1867年のパリ万博ですが、前者は駐日英国公使オールコックが自身で収集した日本の品物を陳列したもので、後者は徳川幕府のほか薩摩藩なども参加しており、政府が一体で参加したのはウィーン万博が初めてでした。明治政府は「殖産興業」政策の一環として、技術輸入・技術伝習を目的のひとつに政府を挙げて参加したのです。

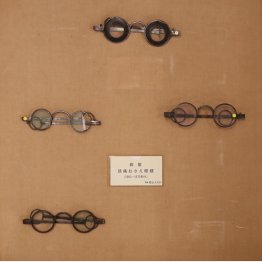

このとき、メガネの製造技術の伝習を目的に政府の後押しで参加したのが朝倉松五郎という職人です。9歳で玉細工師の浅井伊三郎へ弟子入り、16歳で四谷伝馬町の朝倉家の養子となった松五郎は博覧会事務局から博覧会出品作品となる水晶その他細工類の製造を任されます。博覧会にも派遣され、そのままウィーンなどでのメガネ製造技術の習得を命じられますが、途中で病気となり、慌ただしくメガネ製造の機械などを注文するなどして帰国。日本で西洋機械によるメガネの製造に取り掛かるのです。

ちなみに現在、東京・四谷に本店を構える「㈱朝倉メガネ」は松五郎が創始者のメガネ店です。

(メガネウオッチャー・榎本卓生)