「クソださ…」田舎を自分の力で変えてやる――理想の“カフェ”を開いた女の野望と誤算。おじさんのたまり場にしないで!【ある地方都市の女・根上朱里 32歳#1】

【ある地方都市の女・根上朱里 32歳#1】

【何者でもない、惑う女たちー小説ー】

根上朱里が生まれ育ったのは、東京から鈍行列車で2時間ほど揺られた終点にある港町だ。

近年は都内から気軽に行ける観光地としても人気が高く、にぎやかで活気にあふれている場所である。――傍から見たら。

「クソださ……」

買ったばかりの中古ビートルを運転しながら、シャッターと人工的な色味が混沌と交わった街並みを冷ややかに眺める。

朱里はこの秋、生まれ育った地元に戻り、根を張ることにした。

いわゆる、Uターン移住というものをしたばかりだ。

【関連記事】「世帯年収1500万じゃ恥ずかしい」御茶ノ水からの“都落ち”…武蔵小杉のタワマンを選んだ女のプライド【武蔵小杉の女・鈴木綾乃 35歳】

“ダサい”地元に念願のカフェをオープンしたが…

そして、月日が過ぎ…

「いらっしゃいませ。Café McGuffinへようこそ」

限界を感じ、頭打ち状態だったイラストレーター業の傍ら、朱里は起業セミナーに通い、カフェでバイトをはじめた。そして、一念発起して地元でギャラリーカフェを開店したのだ。

亡き祖母が生前暮らしていた海辺の自宅を改装し、ウリはお手製のスパイスカレー。インテリアにもこだわり、壁には朱里の絵や知人のクリエイターの作品が飾られ、それらはすぐに購入できるようにもしている。

ゆくゆくは、地元で活動する若者たちのサロンにしたい――つまりこのカフェを、空虚な町のカルチャー創生の場所にしたいと朱里は考えた。

「のんびりしていい場所ね。うちの近くにもこんなカフェがあったらいいな」

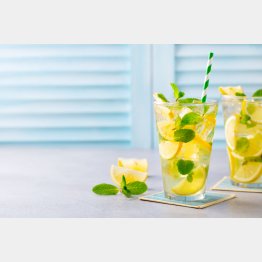

お客さん第一号は、東京から駆けつけてくれたデザイン会社時代の同僚・萌絵だ。彼女は店手仕込みのレモネードを傾けてつぶやいた。

「ありがとう。どんどん拡散して」

「拡散しなくても、きっとすぐ人気出るよ。失礼だけど、この辺り本っ当に何もないもんね」

何もない街。耳に痛い言葉だったが、それは少し前の自身も抱いていた感想だから仕方ない。

――この場所を、地元の人にも早く見つけてもらわないと。

駿河湾の穏やかな風に吹かれながら、朱里は希望に胸を膨らませた。

すると、ガラガラと入り口玄関の扉を勢いよく開ける音が聞こえてきた。

客として現れたのは“松波のおっちゃん”

「おーい、いるかい」

ダミ声がメインフロアである客間に響く。朱里は、地元のお客さん第一号だと、ココロ弾ませ出迎えた。

「いらっしゃいませ!」

そこにいたのは、着古したよれよれポロシャツ姿の60代くらいの男性だった。

「おお、やっぱりあーちゃんいたよ」

想像との乖離に戸惑いながらも、“あーちゃん”という呼び名とその声は、記憶の奥底に確かにあった。

「…松波さん?」

「そうそう、松波のおっちゃんだよ! あんたのオヤジさんがさ、『娘がばあちゃんの家を改装して商売やる』って自慢してたからさ、覗いてみたわけ!!」

松波さんは響くような大声で笑った。彼は町の電機店の店主であり、町内会長である。朱里も小さい頃は家族ぐるみでお世話になっていた。

「食いもんやでもはじめたの?」

「え、あ、はあ」

「こりゃありがてぇや! なべさんのトンカツ屋も、勝又さんの喫茶店も閉めたばっかだしよ。行くとこなくて困ってたんだ!」

彼はそう叫んで、嵐のように去っていった。

「どうしたの? 顔、暗いけど」

客間に戻ってきた朱里の顔を萌絵は心配そうにのぞき込んだ。

「いや…」

松波さんは、人望厚い地元の名物おじさんだ。好意的に受け止めてくれたのは嬉しかった。

多少、嫌な予感を抱きながら、朱里は駐車場を出てゆく彼の軽トラックを勝手口の扉ごしに見送った。

おじさん達の溜まり場に

朱里のぼんやりとした不安は的中した。

「あーちゃん、水お代わり。カレーがさ、辛レーんだよ。なんつて」

松波さんは座敷にどでんと胡坐をかきながら、空のコップを差し出した。その横では、彼のお仲間たちが世間話に興じながら雑にカレーをかきこんでいる。

「もし、辛いのであればラッシーはいかがですか」

「サービスならもらうよ。700円ってなあ。ハハハハハ」

朱里は返事もせず微笑みだけ返してその場を去った。カレーを注文してくれるのはまだいい方だったから。

「あーちゃん、おかわりはもちろん無料だろ、な? おーい」

朱里は聞こえないふりをして、店の奥の厨房に逃げていく。

Googleで☆1つ…運営の難しさを実感

あれから、松波さんは日替わりで色々なお客さんを連れてきてくれた。町内の方々、俳句サークルの面々、商工会の連中など。

嬉しかったが…、残念なことに来てくれるお客さんはあまりお金を落としてくれないのが厄介だった。店で一番安いオレンジジュースを注文し、昼から夕方までお仲間たちに席を占領されたこともある。

「相変わらず、俺が連れて来た客以外は来てないねー」

得意げな彼に、朱里はおかわりのライスを出しながら、皮肉まじりの笑顔で返答した。松波さんのせいで、朱里が求めている若い人が店の中を覗くだけで帰っていったこともあるのだ。

「まぁ、食うもんがねぇんだよな。ガッツリ系メニュー増やしたらどう? 市のキャラとコラボすんのもいいかもな。観光課に知り合いいるから話付けてやろうか??」

いらぬアドバイスだ。応援する気持ちがあるのなら、その分注文が欲しかった。

「あーちゃんの門出を応援してあげたいんだよ~」

ただ、この反発が自分のワガママなのもわかっている。彼が自身の求めているお客さんでないから、どんな意見も聞く気がないことも。

今日は、Googleで☆1つをつけられてしまった。「港町なのに海鮮丼がなかった」「常連さんがうるさかった」などと。

おそらく、インスタを見てきてくれた観光客だろう。地元特化系インフルエンサーに頼んで紹介してもらったのだが、それも逆効果だったようだ。

朱里はカフェを運営することの難しさを身に染みていた。

俳優をしている同級生の男を思い出す

「はぁ…」

地元のカルチャーを盛り上げて、この無機質な街を目覚めさせたい。純粋な想いは現実の刃で日に日に削がれてゆく。

『こんなはずじゃなかった』――だけど、そんなありがちな失望は絶対にしたくなかった。まだまだこれから、辛抱の時だと歯を食いしばる。

閉店後。店内のモニターに流していたフランス映画を消して、CSの映画専門放送にチャンネルを合わせた。沈んでいる時は、心の養分を摂取し、現実逃避をするのが一番だ。

なかでも、映画は一番の気分転換。このカフェの名前も、映画用語からとった。

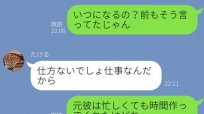

「あ、大輝が出てる…」

映し出されていたのは、10年ほど前のインディーズ映画だ。偶然にも、東京で俳優をしている小、中学校の同級生だった男が主役だった。

朱里は先の展開に後ろ髪をひかれながらも、そっと電源を切ったのだった。

【#2へつづく:「Google☆1つ」の屈辱。感度の高いカフェは“地元民”に理解されないの? Uターン女が頼った最終手段】

(ミドリマチ/作家・ライター)