松下隆一(作家)

7月×日 山本周五郎著「虚空遍歴」(新潮社 上巻693円、下巻781円)を読む。端唄作者の主人公が本格的な浄瑠璃を作りたいと一念発起し、江戸から上方、北陸へと渡り歩くが、創作に対する厳格な姿勢に加えて酒に溺れ、日の目を見ないまま野垂れ死にする。「しょせんうちの人は端唄作者だったのね」と言い放った主人公の女房の言葉がえげつない。時代小説を学び直そうと30年ぶりに再読したが、我が人生と重なり、身につまされるばかりで学び直しどころではなくなった。

7月×日 キム・ジニョン著「朝のピアノ 或る美学者の『愛と生の日記』」(小笠原藤子訳 CEメディアハウス 2420円)を読む。美学者の著者ががんの宣告を受けてから亡くなる3日前までの、1年1カ月に渡る日記だ。「愛の心、感謝の心、謙遜の心、美しさの心。」という、亡くなる1週間前の日記がある。「この心を持って生きよ」と突きつけられた気がした。死以上に、生き方についてこれほど深く考えさせられるとは思いもしなかった。

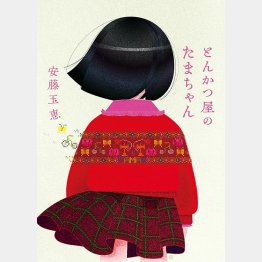

8月×日 安藤玉恵著「とんかつ屋のたまちゃん」(幻冬舎 1540円)を読む。女優の著者が、とんかつ屋を営む家族や生まれ育った尾久(東京荒川区)の思い出などをつづった、ユーモアとペーソスに満ちたエッセー集だ。入院中、見舞いに訪れた親族に対し、酸素吸入器を外して「苦しい! 見えない!」と小芝居をする剽軽なお父さんに笑わされ──太宰治推しのお母さんの最期、倒れたところを発見された際、その手には孫のお気に入りのもなかの箱が握られていたエピソードに泣かされる。否が応でも昭和の良き時代が甦るが、良き時代とは生活の中心に家族があり、取り巻く人たちとの濃密な交わりがあったということにほかならない。「今はここにいなくても、私は今をみんなと生きている」という安藤さんの言葉がそれを象徴している。だから田舎育ちの私でもつい、子ども時代へと還って癒されるのだ。虚飾のない誠実な筆致ゆえ、家族への慈しみ、歓び、悲哀が、かえって浮き彫りになる。近頃稀有な純朴な書に心洗われた。現代社会に疲れている人には特にオススメしたい1冊だ。