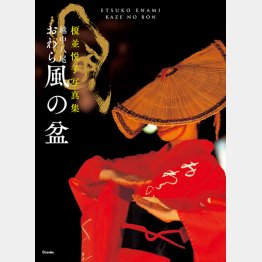

「越中八尾おわら風の盆」榎並悦子著

「越中八尾おわら風の盆」榎並悦子著

立春から数えて210日。台風の厄日とされるこの時期、農作物が風害に遭わないよう、風の鎮めと五穀豊穣を祈り、日本各地で風鎮祭が行われてきた。

富山市八尾町で毎年9月1日から3日間開催される「おわら風の盆」もそのひとつで、江戸中期から300年以上続く民謡行事だ。

長年、この地に通い「おわら風の盆」を撮影してきた著者の集大成写真集。

越中おわら節を奏でる地方に合わせ、旧八尾町を中心とした11の町の男女がそれぞれおそろいの浴衣や法被を身につけ、歴史を感じさせる石垣と坂の町を流し歩く。

踊り手が身につける特徴的な編み笠は、気恥ずかしさを隠すために定着したものだというが、表情が見えない分、見る者は踊り手の踊りそのものに目が向くという。

踊り手たちは、ツバメの宙返りや稲刈りなどの農作業の所作を取り入れた「豊年踊り」(旧踊り)や、月を眺めたり、ホタル狩りに出かけたりする様子を艶やかに表現した「四季踊り」と呼ばれる女踊り、かかし踊りとも呼ばれる力強い男踊りなど、さまざまま振り付けを披露。

そうした踊り手たちのさまざまな表情や、動きを丹念に追っていく著者の作品からは、彼ら彼女らの息遣いや熱量までが伝わってくる。

八尾の子どもたちは、母親のおなかの中にいる時からおわらを聴いて育つといわれる。

飛び入りで踊りに参加する子どもたちや、いつかその時が来るのを夢見てお兄さんお姉さんの踊りに見入る子どもたち、「東新町」だけで見られる赤いたすき掛けの早乙女姿(田植え姿)で揃えた少女たちの踊り(写真①)、そして、踊り手の登場を楽しそうに待ちわびる、かつては踊り手だっただろう住人たちまで、特別な3日間の町の表情をさまざまな視点から撮影。

雨が降ると町流しは中止となる。楽器や羽二重でできている法被がダメになってしまうからだ。

踊り手や地方は、観光客のために公民館で踊りを披露したり、家の中で踊って、雨が上がるのを待つ。

町のボルテージが最高潮に達するのは、やはり夜だ(写真②)。

数千のぼんぼりが町全体を舞台に変え、踊り手たちを浮かび上がらせる。美しい石畳の上を踊り手たちが進むと、音曲に呼応するように冬の屋根雪を流すために設けられた「エンナカ」と呼ばれる水路の音が呼応する。

三日三晩にわたる風の盆が終わり、越中八尾駅から始発電車で帰宅する観光客は、駅に近い福島町の踊り手たちによる「見送りおわら」(写真③)によって見送られ、家路につく。

作品の合間には「雲の色にも 秋立ちそめて 二百十日の オワラ 盆がくる」(小谷契月)、「私しゃ野山の兎じゃないが 月夜づきよに オワラ 逢いに来る」(野口雨情)など、おわらにまつわる句や長囃子の歌詞などが添えられ、読者を現地にいる気分にさせてくれる。

(クレヴィス 3850円)