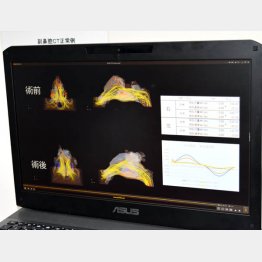

鼻の通りを視覚化する技術を自前で開発 異色の医師に聞く

認知症予防への期待も

「鼻には『呼吸する』『声を共鳴させる』『外気を体内に入れるとき温める』『空中を浮遊するほこりやウイルスなどの異物が体内に侵入するのを防ぐ』などさまざまな働きがありますが、『においを嗅ぐ』という重要な役割があります。鼻の中の空気の流れが悪いと、気導性嗅覚障害といって、においの分子が、においの受容体のある嗅上皮に到達せずに、においが感じられなくなるのです」

脳には本能や情動をつかさどる「大脳辺縁系」と、思考を担当する「大脳新皮質」と呼ばれる部位がある。

大脳辺縁系には海馬と呼ばれる記憶をつかさどる器官があって、あらゆる情報は短期記憶として海馬に保管される。そして何度も思い出すような情報は海馬で長期記憶に変換される。

「実は視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚の五感のうち嗅覚だけが、海馬に直接情報を送ることができるのです。それ以外の五感による情報はいったん大脳新皮質を通って海馬に運ばれるのに、嗅覚の情報だけは大脳新皮質を介さないため、嗅覚は記憶と結びつきやすいといわれています」

見た目はそうでなくても鼻の中は曲がっているのが普通だ。鼻の左右を仕切る鼻中隔があごや頬骨の発達と共に微妙に湾曲していくからだ。

これが鼻中隔湾曲症で、鼻詰まりの大本になっている。

「年を取ると歯が抜けたり、硬い物が食べられなくなったりして容貌が変わります。当然、鼻の形も変わっていき、鼻の中の空気の流れも変わっていきます。それを観測するには鼻の中の空気の流れを測るしかないと思いますし、それも耳鼻咽喉科専門医の大切な仕事のひとつだと思います」

耳鼻咽喉科医は元来、外科医であるべきと考えている浅間院長は、手術が必要な患者を中心に診療を続ける一方で、低出力レーザーによる聴力回復など新たな分野での研究を続けているという。