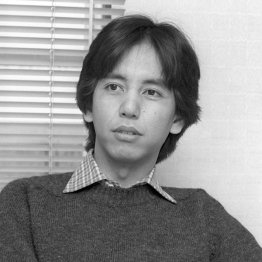

音楽評論家・渋谷陽一さんが死去…「誤飲性肺炎」の誤解と予防法

野外音楽祭「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」の創設者で音楽評論家の渋谷陽一さんが7月14日、誤嚥性肺炎のため亡くなった。74歳だった。

「誤嚥」という言葉のイメージからモチなどを喉につまらせるのだろうと誤解して、この病気を軽んじている人が少なくないようだ。しかし、誤嚥性肺炎による死者は多く、死因別で国内第6位にランクされている怖い病気なのだ。大半の原因は別のところにある。

「それは口腔内の細菌です」と米山歯科クリニック(静岡県)院長の米山武義さんは指摘する。

「誤嚥性肺炎の大半は、口腔内の細菌や歯周病菌が原因になります。口腔内を不潔にしておくと、細菌が蓄積され、それが肺に流入し、肺炎を起こします」

米山さんは、この口腔内の細菌と誤嚥性肺炎の関係を世界で初めて証明、その論文は世界的な医学誌「ランセット」に発表され、誤嚥性肺炎の研究で第一人者とされる。

そんな米山さんに誤嚥性肺炎のメカニズムを解説してもらうと、喉頭蓋(のどのふた)の機能低下などが関係しているという。

「健常な状態では、のみ込むときに喉頭蓋や声門が連動して気道を閉じるため、食べ物は正しく食道に流れます。しかし、喉頭蓋の動きや声門の閉鎖が不十分になると、唾液や食べ物が誤って気管に入り(誤嚥)、そのまま肺へと流れ込むことで誤嚥性肺炎が引き起こされます」

食べ物が肺に入る場合、食べ物に口腔内の細菌が付着していれば、肺炎になるが、大半のケースは口腔内の細菌が付いた唾液が肺炎を引き起こす。

「唾液の場合は、寝ている間などに知らず知らずのうちに肺に流入することから、不顕性誤嚥と呼ばれています。これは喉頭蓋の緩みが関係しています」

そのほか、嚥下反射や、せき反射の機能の低下により誤嚥性肺炎になるケースがある。年を取って歩くのが遅くなったり、老眼になったりすれば、自覚できるが、喉頭蓋の緩みや嚥下反射などの低下はほぼ無自覚で進行している。これらはだれにも起こり得ることだという。