バックパックブックス(代田橋)「“どこへでも行けるような気がしてくる本”がコンセプト」

なかなかのたたずまいだ。店頭で大量の本が、その存在をアピールしている。おっ、「ファーブル昆虫記」のシリーズだ。「水滸伝」に「西遊記」、小田実や乃南アサにも目がいったり。

そして、店内に入ると、思わず「狭っ」。なんとこの古本中心の本屋さんは、3畳ぽっきり。なのに、店頭を含め計約1000冊が、ぎゅうぎゅうではない不思議なレイアウトで並ぶ。

「“読むとどこへでも行けるような気がしてくる本”がなんとなくコンセプトです」と店主の宮里祐人さん(35)がひょうひょうと。

なるほど、旅、登山の関連本が多いもよう。あと、映画、音楽関連も。

店名から、「ご自身もバックパッカーでした?」と聞くと、にっこり。「筑波にいた大学3年のとき、先輩から1万円で買った軽自動車で、兵庫のおばあちゃんちまで下の道を走って行ったんです。地図は見ず、太陽と月の位置を頼りに、栃木、群馬、長野、岐阜……と車中泊して」

その後、いろんな旅をし、旅の関連本も読み、出版社に勤め、「本屋さんが書いた本」を片っ端から読むなどの時期を経て、2021年にこの店を設けたそうだ。

「古本は買い取りとせどりで、新刊は版元から直接仕入れていますが、店の“色”のために必ず置いておきたい本があるんです」と、希代の冒険家・植村直己著「青春を山に賭けて」と、動物行動学者の日高敏隆著「日高敏隆 ネコの時間」を見せてくれる。

「旅」の概念は広いのだ

そうか、「旅」の概念は広いのだ。店の最奥では、鉛筆画家・木下晋と城島徹の共著「いのちを刻む」、マイケル・クレイ著「ディラン、風を歌う」と、ばっちり目が合って、心の中に「いいね」マークをつける。

そうこうするうち、「この本、超面白かった」と宮里さんが「あいたくてききたくて旅にでる」を棚からひょいと取り出した。

「著者の小野和子さんは、30歳から50年間、『昔話を聞かせてください』と東北を回った方。50年前のお年寄りが、そのおじいさん・おばあさんから聞いた200年前の話も入っていてね」と弾んだ口調で。即、「買います」と私。

深夜まで開いている。地元に帰って、ここで「今夜の1冊」を選ぶことができる。しかも古本はとびきり安い。いいなー、この近辺の人は。

◆世田谷区大原2-17-12/京王線代田橋駅南口からすぐ/平日午後3~12時(土日祝日午後1時~翌午前1時)、休みは火・水曜が多いが、変更もあるのでSNSで確認を

ウチらしい本

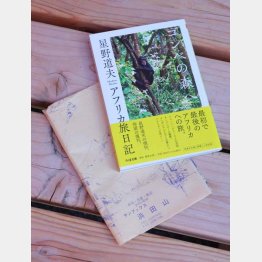

「ゴンベの森へ アフリカ旅日記」星野道夫著

「東京で1人暮らしを始めてつらかった頃に読んだ『旅をする木』が、私にとって1冊目の星野道夫。私が東京にいる同じ時間に、アラスカの熊もひとりぼっちでいると励まされた……。これはもうすぐ閉店する『サンブックス浜田山』で買って今読んでいて。読み終えたら売ります」

タンザニアの奥地・ゴンベの森でチンパンジーの観察研究をする動物行動学者と過ごした旅の記録の写真文集。

(ちくま文庫 古本販売価格 500円)