視野を広げるために読んでおきたい教養本特集

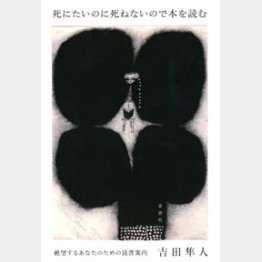

「死にたいのに死ねないので本を読む」吉田隼人著

詩を読まない人は、目の前に詩集があっても見えていない。ところが、今まで見えていなかったものが、ふと視界に入ってくることがある。それはその世界があなたを手招きする、控えめな信号かもしれない。

◇

学齢にも満たない頃から「人は皆いつか死ぬのだ」という厭世観に取りつかれていた著者は、13歳のとき、芥川龍之介の「或阿呆の一生」で「人生は一行のボオドレエルにも若かない」という一節に出合った。「ボオドレエル」が線路の「レール」の一種だと思い込み、近くのローカル線の線路は田舎町に縛り付けられた人生におさらばするための輝かしい「レエル」だと思った。この世の外ならどこでもいいと思い詰めて、高校生になったある日、線路に身を横たえた。だが1時間に1本の赤字路線の電車はなかなか来ない。ふと我に返って怖くなり、家に帰った。〈一行のボオド「レエル」〉

ほかに、美とは「虚無」の別名だと気づかされた藤原定家の歌や、はかない生や邪な思いを描いた上田秋成の「雨月物語」など、独特の死生観や美意識がにじむ文学との出合いをつづる。

(草思社 1760円)

「〈学問〉の取扱説明書」仲正昌樹著

「自由民主主義」という言い方をする場合、みんなで決めたことにみんなが従う「民主主義」と、個々人の自由な選択を重視する「自由主義」が自然と一致することが暗黙の前提になっていることが多い。だが、最近では、この両者が本当に両立するのかが問題になっている。

この両者の間に克服しがたい矛盾があるとすれば、「自由民主主義」が人間社会の目指すべき普遍的な理想であるとは断言できない。みんなが決めたことを守るという「民主主義」社会では、みんなで決めたことには従いたくないという個人の自由は制限されるからだ。個々人が何事もすべて自由意思で決定して他人は干渉しないとしたら、民主主義的に決定できることはなくなる。

哲学、経済学、法学といった「学問」のスタート地点を示す本の改訂第2版。

(作品社 2420円)

「女教師たちの世界一周」堀内真由美著

イギリスで産業革命が起きた頃、出現したのがミドルクラスという新しい富裕層だった。ミドルクラスの女性は仕事をして報酬を得ていたが、当時は女性が働くのは「はしたないこと」だったため、高学歴のミドルクラスの女性が「レディー」の体面を保つことができる仕事は「女教師」だけだった。

シャーロット・ブロンテの「ジェイン・エア」には当時の女教師の生活や社会的地位が描かれている。だが、イギリス国内で女性が仕事をするには社会の壁があったため、女教師たちは海外に活路を見いだした。大英帝国の植民地だったインドやカナダ、アフリカ、西インド諸島などに渡り、イギリス式女子教育を世界に広めていくのである。

「ジェイン・エア」や「小公女」などが生まれた社会的背景を教えてくれる一冊。

(筑摩書房 1870円)

「奇書の世界史2」三崎律日著

過酷な環境でも育つ作物を求めたソ連指導部は、全ソ科学アカデミーに指示を出した。それは、品種改良にかかる時間を10~12年から3~4年に短縮し、各地に適した品種改良を求める無謀なものだった。「農業生物学」の著者、トロフィム・ルイセンコはこれに応え、植物は一世代で品種改良が可能で、改良された形質は後の世代に引き継がれると主張した。この説は当時の遺伝学で完全に否定されていたが、西側の学説をひっくり返す革新性を評価したソ連指導部は、これを批判した科学者を粛清。ルイセンコの農法は共産主義国を中心に取り入れられて大飢饉を引き起こし、ソ連崩壊の一因となった。〈農業生物学〉

ほかに、1897年にスイスで開催された第1回シオニスト会議の議定書を装って、ユダヤ民族の脅威を描いた「シオン賢者の議定書」など、世界を騒がせた奇書8冊を紹介。

(KADOKAWA 1760円)

「世界のいまを知り未来をつくる 評論文読書案内」小池陽慈著

われわれ自身が社会や時代を未来へ切り開いていく主体となるための必読書として、著者はフランス革命に関する評論「フランス革命 歴史における劇薬」(遅塚忠躬著 岩波ジュニア新書)を挙げる。

国民を主権者とする「国民国家」のシステムは西欧から世界中に広がっていくが、とりわけフランス革命は国民国家の誕生に関して重要な出来事だからだ。そして、国民国家の特質は、確定した領土、統合された国民、国民主権であり、外部の国や権力の支配から自由で、いかなる干渉も受けない。この国民国家は主権国家の典型だが、主権国家は国民国家として生まれたのではなく、中世ヨーロッパの領邦国家から生まれている。

世界の今を知るために読んでおきたい30冊と、その読み解き方を紹介する。

(晶文社 1760円)