独身と既婚、正反対な女ふたりの悲しい共通点。高級ディナーより“551の肉まん”が羨ましい理由【大磯の女・水野実久28歳 #3】後編

【大磯の女・水野実久28歳 #3】

【何者でもない、惑う女たちー小説ー】

実久は妻子ある男性と交際をしているが、その日は彼に「仕事が入った、先に行っていて」と言われ、大磯のプールリゾートに先乗りしてひとりでバカンスを楽しんでいた。しかし、隣のパラソルに同い年くらいの子連れ母がやってきて……。【前回はこちら】【初回はこちら】

◇ ◇ ◇

少年真っただ中の、男の子の目元は、私の愛する少年のような中年にそっくりだった。

一度目を逸らし、恐る恐る再び凝視する。水泳帽に書かれた名前が目に入った。

『あだち かんた』

名前も苗字も、彼の顔にピッタリだった。

パラソルの隣の謎の親子、実は…

「わかった、帰ろう。なんか食べて帰る?」

「今日、パパは?」

「大阪に泊りで出張なの。たこ焼き買って帰ろうか」

ざわめきの中、彼女と子供たちの会話だけが際立って聞こえる。もしかしたら、聞こえるように話しているんだろうか。

――わざとここに……?

夫のスケジュール帳や、インスタのDMのやりとりを覗き見てきたのかもしれない。

妻が、夫の愛する人の前に来て、やることと言ったらただひとつ。私は唾をごくりと飲み込んだ。

「いつもの豚まん、買ってきてくれるかなあ」

本当の少年が弾んだ声で言う。私は耐えられず、その場を立った。

逃げるために――。

「ごめんなさいね」

母親の女性は、なぜか申し訳なさそうに頭を下げた。私もつられて頭を下げた。そして目の前の流れるプールに逃げ込んだ。

彼女の「謝罪」の意味は

「ハァ…」

浮き輪に身を委ねて、彼女の謝罪の意味をずっと考えていた。

そのまま受け取れば、子供が騒いでごめんなさい、ということだろう。だけど、素直に受け取れない病に罹っている私にとって、何重もの意味があるものに思えた。

――何しに来たんだろう。

女の正体はやっぱり…同時にホッとする自分

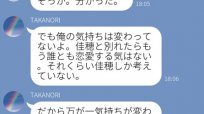

1周回って、インスタを再び開く。彼からのDMはまだ来ていなかった。かわりに、ストーリーズにハートマークが押されていた。きっと、いまここに急いで向かってくれている最中だ。

やっぱりそんなことない。いつもの考えすぎだ。

無理やりそうであってほしい方向に結論付けようとしたところ、見知らぬアカウントからのハートマークがあった。

興味本位でたどってみる。

――やっぱり。

嫌な予感は、この時点で当たっていることが確定した。

行きついたのは、さっきまでの隣人と思われるインスタアカウントだったから。だが、それと同時に、どこかホッとする自分もいた。

――本当に、あの人、仕事だったんだ……。

仕事とかこつけて、家族といることが私にとって最悪のパターンだったから。

彼は自分の元にやってきたけれど、あれ?

時間軸的に、きっとあの女性は、ずっと監視していたであろう私のインスタの投稿を見て、ここにやって来たはず。

彼と私が一緒にいないことを、本当に仕事に行っていることを確定すべく、心の安寧を得に来たのだろう。

彼女もまた、私と同じ病気に罹っている。

シンパシーを感じてしまう自分が憎い。ただ、私と同じ年くらいの、あんなにきれいな女性だったことは思っていなかった。奥さんは年上だと思い込んでいた。

厳密な年齢は聞いていなかったから特におかしいこともない。私の中の願望が、都合よく相手を鬼婆のような女として想像を膨らませていただけ。

だけど…

――ん? 子供はひとりじゃなかった?

聞かれたことしか言っていなかっただけだ

3人の子供。しかも、彼女の胸には小さい赤ちゃんが抱かれていた。私と彼が沖縄旅行に行っていた、その辺りに産声をあげたらしいその子。計算することは苦手だけど、こういったことに頭はよく回る。

彼は、嘘はついていないだろう。隠してもいないはず。

ただ、聞かれたことしか、事実を、言っていなかっただけなのだ。

立ち回り的に、当然のことなのに。

――別に…想定内だし。私たちは、単なる遊び友達なんだから。

わかっていたことだから、傷つきは、しない。彼の人生から、生活から、別枠の存在であることを、改めて実感しているだけ。

「あれ? 帰るの? 超ダッシュできたのに」

ホテルの部屋をそのままに、自分の生活に戻ろうと駅に着いた時、ちょうど彼も駅についたところだった。

少し前なら、運命だと思うシチュエーション。だけど、なぜか何の感情もわかなかった。

「ごめんね。ちょっと疲れちゃってね」

「大阪みやげのタコ焼きあるのに」

「タコ焼き? 大阪行っていたんだね」

「そうそう。部屋で一緒に食べようと思って」

私は「都内近郊の観光地」なんだ

開封の跡がある、冷めたそれ。新幹線の中で食べ残したものだろうか。私はあの親子が「夕飯はタコ焼きにしよう」と言っていたことを思い出した。

「タコ焼きはいらないけど、ホテルのレストランでディナーならいいよ」

「オッケー。飛び込みで行けるかな」

あっさりと受け入れられたことに自信の立ち位置を改めて知る。所詮、自分はこの場所のような、都内近郊の観光地なんだって。

右手にある特別言及もない551の保冷バッグに、いちいち消耗する感情が嫌だった。

――ディナーをおごってもらったら、タクシー代もらって帰ろうっと。

今晩、寝る前にインスタをアップしようと思った。

この後、近所の居酒屋に行って、仲のいいマスターと一緒にはしゃいでいるストーリーをあげるつもりだ。タイムスタンプをわざわざ押して、今日の日焼けの跡を見せつける。

“彼女”には、ゆっくり寝てもらいたいと思った。

私も、今日は家のふとんでひとり、ぐっすり眠りたい気分なのだ。

Fin

(ミドリマチ/作家・ライター)