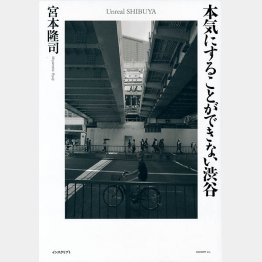

「本気にすることができない渋谷」宮本隆司著

「本気にすることができない渋谷」宮本隆司著

訪日観光客が、見物のためにまず足を向けるのが渋谷のスクランブル交差点だという。その景色はそれほど大きく変わってはいないが、現在の渋谷駅周辺の景色は、日本人でさえ、その変わりぶりと変貌の速さに目を見張るほどだ。

100年に1度といわれる都市改造の真っただ中にある、そんな渋谷の「今」を撮影した写真集(撮影は2020年1月~25年2月)。

冒頭に登場するのは運行を続けながら改造中のJR渋谷駅山手線の仮設ホームの一角。

足場用の単管パイプで養生され、新しく据えられたと思われるむき出しの鉄骨に化粧板が張られ、頼りなげに駅名が掲示されている。

ホームにいる人には分からないのだろうが、電車を待つ乗客を支える仮設ホームは薄い板でつくられ、その下は空洞になっており、何ともこころもとない。

駅のほかの写真も、破壊と撤去、そして同時に進む改造工事が同居しており、カオス状態だ。

建設途上のJRの駅を国道側から撮影した写真では、まだ上に伸び始める前の建設中の高層ビルの中を貫くようにホームがあり、そのむき出しのホームで人々が電車を待っているのだが、その足元には国道、国道の上には首都高速道路が走り、何とも無防備で、電車を止めることも、渋谷の日常を止めることもなく都市を改造するというのはこういうことなのだろう。

再利用するのかそれとも撤去中なのか、鉄筋が飛び出した柱状のコンクリートの巨塊、線路の合間に増殖する巨大な鉄の円柱など、まさに発掘中の遺跡のようでもあり、神殿の建設現場のようでもある。

そうしたスクラップ・ビルドの風景の合間に、レンズは渋谷を行き交う人々にも向けられる。

写るのは、今の渋谷を象徴するように圧倒的に訪日客だ。そして今も昔も変わらず多くの人が行き交うスクランブル交差点で本書の幕は閉じられる。

不思議な書名は、アメリカ生まれの詩人T・S・エリオットが第1次世界大戦後のヨーロッパで書き、1922年に発表した長編詩「荒地」から。詩のなかで詩人は戦争が終結した後のロンドンを「Unreal City」と表現。その詩を訳した吉田健一は、大都会の雑踏に戦死者の亡霊がさまよっているさまを「本気にすることができない都会」と訳した。

現在の日本、そして渋谷では「表面上はどこを見渡しても死者の存在が隠され遠のいて、死のイメージを感ずることはない。そうであるからこそ、渋谷に集まる多様な国からくる多くの人々を見ていると、ロンドンでエリオットが感じたような不穏な想いにかられる」と著者はいう。

この大改造が終わり、新しい渋谷を目の当たりにしたとき、著者は、そして私たちはどのように感じるだろうか。

刻々と変化する都市のもう戻れない、見ることもできない断片、たとえそこに居合わせなくとも、同時代を生きる私たちの今を記録した作品集だ。

(インスクリプト 3850円)